In Langmannersdorf, Niederösterreich, haben Archäologen einen Fund gemacht, der das Verständnis der letzten Eiszeit revolutionieren könnte. Auf einer Ausgrabungsfläche von rund 1.000 Quadratmetern wurden mindestens drei Mammuts entdeckt – zusammen mit Feuerstellen, Steingeräten und Spuren menschlicher Aktivität. Die Knochen lagen nicht wahllos verstreut, sondern in einer Art Anordnung, die auf systematische Zerlegung und gezieltes Vorgehen schließen lässt. Der Fundort weist alle Merkmale eines Schlachtplatzes auf und zeigt, dass die Menschen vor 25.000 Jahren hochorganisiert und planvoll vorgegangen sind, wenn es um die Jagd auf Großwild ging. Die Fundschicht liegt gut geschützt in einer kiesigen Sedimentabfolge, die eine außergewöhnlich gute Erhaltung der Überreste ermöglicht hat. Das macht den Fund nicht nur spektakulär, sondern wissenschaftlich besonders wertvoll.

Jagd in der Kälte der Eiszeit

Das Gravettien, die kulturelle Epoche, in der der Fund datiert wird, war geprägt von enormen Herausforderungen. Die mittlere Jahrestemperatur in Mitteleuropa lag rund zehn Grad unter dem heutigen Niveau. Große Teile des Kontinents waren vergletschert oder von Dauerfrost geprägt. Nahrung war knapp, und nur wenige Arten boten ausreichend Ressourcen, um Familiengruppen langfristig zu versorgen. Mammuts waren daher zentrale Beutetiere. Ein einziges Tier lieferte mehrere Tonnen Fleisch, Fett, Knochenmaterial und Haut – allesamt lebenswichtige Ressourcen in einer Umgebung, die von Kargheit und Härte geprägt war. Die Menschen jener Zeit waren keine primitiven Jäger, sondern spezialisierte Überlebenskünstler, die ihr Wissen über Tierverhalten, Landschaft und saisonale Rhythmen in perfektionierte Strategien umsetzten.

Was die Knochen verraten

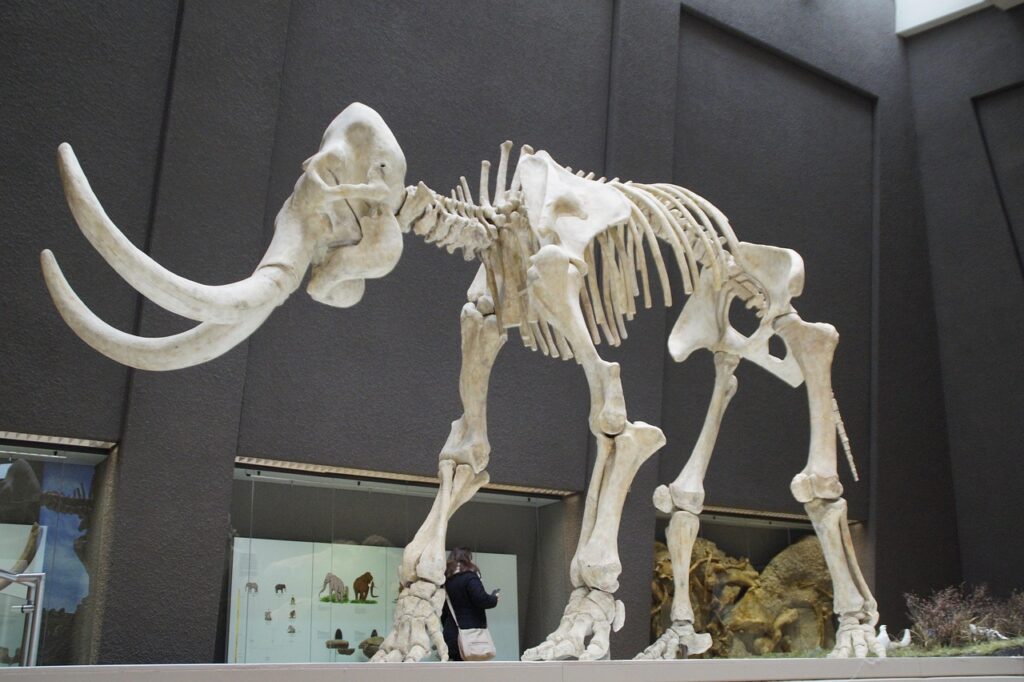

Die Analyse der Mammutknochen zeigt deutliche Schnittspuren, die durch Werkzeuge aus Stein entstanden sind. Die Verletzungen an den Skelettresten deuten darauf hin, dass die Tiere nicht einfach verendet sind, sondern gezielt erlegt und zerlegt wurden. Einige Knochen weisen Spuren auf, die mit Techniken zum Sezieren und Aufbrechen großer Tiere übereinstimmen, wie sie aus anderen Fundstellen bekannt sind. Die räumliche Anordnung der Knochen lässt zudem erkennen, dass der Ort wahrscheinlich mehrfach genutzt wurde. Hinweise auf Asche und Holzkohlereste bestätigen die Nutzung von Feuer – nicht nur zum Braten von Fleisch, sondern auch zur Werkzeugherstellung, zur Fellverarbeitung und zur Wärmeerzeugung. Besonders bemerkenswert ist der Fund eines vollständigen Mammutschädels in situ, der direkt mit menschlichen Spuren in Verbindung steht.

Werkzeuge, Planung und kollektive Leistung

Zwischen den Knochen lagen zahlreiche Abschläge, Klingen und Fragmente von Steingeräten, die für die Zerlegung genutzt worden sein dürften. Diese Werkzeuge sind typisch für das Gravettien und sprechen für ein hohes Maß an Standardisierung. Das legt nahe, dass nicht spontan gejagt und verarbeitet wurde, sondern dass Planung und Vorbereitung eine zentrale Rolle spielten. Die Größe der Fundstelle sowie die Masse an Material deuten auf eine größere Gruppenaktion hin – vermutlich unter Beteiligung von mehreren Familienverbänden. Die Koordination einer solchen Jagd, das gemeinschaftliche Zerlegen und Konservieren, aber auch die Absicherung gegen Raubtiere und Witterung erforderten nicht nur physische Stärke, sondern auch komplexe soziale Strukturen. Solche Funde erlauben einen einzigartigen Blick in das soziale Leben einer ansonsten schriftlosen Zeit.

Eine neue Erzählung von der Steinzeit

Der Fund von Langmannersdorf verändert den Blick auf die vermeintliche Wildheit der Steinzeit. Anstatt das Bild vom unzivilisierten Überlebenskampf zu bestätigen, zeigt sich hier eine organisierte, anpassungsfähige und gemeinschaftlich agierende Menschengruppe. Sie wusste genau, wann und wo große Tiere zu erwarten waren, wie sie gezielt erlegt werden konnten, und wie das kostbare Material optimal genutzt wurde. Die Präzision der Spuren, die Vielfalt der Werkzeuge und die Klarheit der archäologischen Befunde zeugen von einer Kultur, die weit mehr war als ein bloßes Reagieren auf Umweltbedingungen. Sie zeigen eine Gesellschaft, die ihre Umwelt verstand, kontrollierte und in ein gemeinschaftliches Überleben überführte – und das unter Bedingungen, die für heutige Maßstäbe extrem lebensfeindlich erscheinen.

Der Fundort Langmannersdorf im archäologischen Fokus

Langmannersdorf liegt im Bezirk St. Pölten-Land in Niederösterreich, eingebettet in eine weitläufige, heute landwirtschaftlich genutzte Ebene. In dieser Region wurden bereits zuvor Einzelfunde aus der Altsteinzeit gemacht, doch nie in dieser Dichte und Klarheit. Der neue Fund verdankt sich einer gezielten archäologischen Untersuchung im Rahmen eines Infrastrukturprojekts. Die Ausgrabungen wurden vom Österreichischen Archäologischen Institut in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt. Die Geologen hatten im Untergrund eine ungewöhnliche Sedimentschicht entdeckt, die sich als altpaläolithischer Horizont herausstellte. Das Besondere ist die außergewöhnliche Erhaltung: Die fossilen Überreste lagen geschützt in einer tiefergelegenen, von Flusskies überdeckten Schicht, die über Jahrtausende weder landwirtschaftlich gestört noch durch Erosion beschädigt wurde. Dadurch sind nicht nur Knochen und Werkzeuge erhalten geblieben, sondern auch feine Strukturen wie Holzkohlereste oder Schnittmarken.

Der Knochenhügel als archäologisches Archiv

Bei der systematischen Freilegung entdeckten die Forscher die Überreste von mindestens drei Mammuts – darunter ein fast vollständig erhaltenes Skelett, mehrere Stoßzähne, Beinknochen und Schädelteile. Besonders aufschlussreich war die Anordnung der Knochen, die weder auf natürliche Ablagerung noch auf ein zufälliges Verenden der Tiere hindeutet. Vielmehr spricht alles für ein absichtliches Zusammenbringen und anschließendes Zerlegen der Tiere an einem zentralen Ort. Die Knochen lagen in Gruppen, teilweise übereinander, was für eine wiederholte Nutzung spricht. In unmittelbarer Nähe befanden sich Feuerstellen, bearbeitete Steine, Knochensplitter und typische Abschläge aus Feuerstein – Werkzeuge, wie sie im Gravettien verbreitet waren. Auch Spuren von Hämatit, einem roten Pigment, wurden festgestellt, das möglicherweise symbolischen Zwecken diente. Die Fundstelle ist damit nicht nur ein Jagdplatz, sondern könnte auch kultische oder soziale Funktionen gehabt haben.

Eine Momentaufnahme aus der Eiszeit

Die archäologischen Spuren in Langmannersdorf erlauben eine außergewöhnlich dichte Rekonstruktion eines konkreten Ereignisses. Anders als viele altpaläolithische Fundstellen, die stark fragmentarisch oder über Jahrhunderte hinweg gewachsen sind, wirkt dieser Ort wie eine Momentaufnahme. Die Schichtung der Sedimente, die ungestörte Lage der Knochen und die begleitenden Funde sprechen für eine kurze, aber intensive Nutzung – möglicherweise wenige Wochen oder Monate innerhalb eines Jagdjahres. Die Forscher vermuten, dass die Mammuts gezielt an diesen Ort gelockt oder getrieben wurden, etwa durch natürliche Engstellen im Gelände oder gezielt gebaute Fallen. Auch Flussschleifen oder Senken könnten eine Rolle gespielt haben, um das Gelände zur Jagdsteuerung zu nutzen. Die Topographie vor 25.000 Jahren lässt sich durch Bodenanalysen und geomorphologische Rekonstruktionen recht gut nachvollziehen.

Jagd, Zerlegung und Verarbeitung an Ort und Stelle

Die Spuren am Fundort zeigen, dass die erlegten Tiere nicht nur dort starben, sondern auch direkt verarbeitet wurden. Schälspuren an Knochen, Bruchstellen an Gelenken und gezielte Schnitte an Muskelansatzstellen belegen eine systematische Fleischgewinnung. Besonders auffällig ist, dass auch das Innenmaterial der Knochen – etwa das Mark – entnommen wurde. Das deutet auf eine vollständige Verwertung hin, wie sie typisch für ressourcenarme Lebensräume ist. Die scharfen Feuersteinwerkzeuge, von denen einige mit Gebrauchsspuren und Politurresten entdeckt wurden, waren offenbar speziell für das Zerlegen großer Tiere gefertigt. Auch Reste von Holzkohle und verbrannten Knochensplittern deuten auf das Erhitzen und vielleicht auch Räuchern von Fleisch. Die Verarbeitung vor Ort war nicht nur effizient, sondern vermutlich auch Teil eines sozialen Rituals, bei dem gemeinschaftlich gearbeitet, geteilt und gespeichert wurde.

Überreste als Fenster zur Vergangenheit

Was diesen Fundort so besonders macht, ist die hohe Dichte an aufeinander abgestimmten Spuren, die eine Geschichte erzählen – nicht als lose Sammlung von Objekten, sondern als strukturiertes Ensemble. Jeder Knochen, jedes Werkzeug, jede Schnittspur ergänzt das Bild eines präzise organisierten Ablaufs: von der Jagd über die Verarbeitung bis hin zum möglichen rituellen Rahmen. Der Ort Langmannersdorf wird damit zu einem archäologischen Archiv, das auf erstaunlich intime Weise Auskunft über eine Menschengruppe gibt, deren Alltag sich sonst weitgehend im Dunkel der Geschichte verliert. Die Forscher vergleichen die Fundstelle bereits mit weltberühmten Orten wie Dolní Věstonice oder Pavlov in Tschechien – Zentren des europäischen Gravettiens, in denen ebenfalls Mammutjagden und komplexe Siedlungsformen nachgewiesen wurden. Mit Langmannersdorf rückt nun auch Österreich auf die Landkarte der wichtigsten Fundorte spätpaläolithischer Kultur.

Mammuts als Schlüssel zum Überleben

Die Jagd auf Mammuts war in der Altsteinzeit weit mehr als bloße Nahrungsbeschaffung. Diese tonnenschweren Tiere waren wandelnde Rohstofflager, die in einer einzigen Jagdaktion genug Material liefern konnten, um eine Gruppe wochenlang oder gar monatelang zu versorgen. Fleisch, Fett, Knochen, Stoßzähne, Sehnen, Häute – nahezu jede Körperkomponente konnte verwertet werden. In Zeiten tiefster Kälte boten sie nicht nur Kalorien, sondern auch Brennstoff, Werkzeugrohstoffe, Baumaterialien und Bekleidung. Der Fund in Langmannersdorf verdeutlicht, wie effizient und systematisch die Menschen des Gravettiens diese Ressourcen nutzten. Die Tierreste zeigen keinerlei Anzeichen von Verschwendung. Knochen wurden aufgebrochen, um das nährstoffreiche Mark zu gewinnen, Stoßzähne könnten als Tragestangen oder später als Kunstobjekte verwendet worden sein. Selbst die Haut – dick und schwer – war wertvoll, um Zelte zu bauen oder Kleidung zu nähen, die gegen arktische Temperaturen schützte.

Die Organisation hinter der Mammutjagd

Ein so großes Tier zu erlegen, erforderte eine enge Zusammenarbeit. Der Fund spricht nicht für einen glücklichen Zufallsfund toter Tiere, sondern für geplantes, strategisches Vorgehen. Die koordinierte Jagd auf Mammuts deutet auf feste soziale Strukturen hin, in denen Aufgaben verteilt und Verantwortlichkeiten geklärt waren. Wahrscheinlich wurden Gruppen von Männern, Frauen und Jugendlichen mobilisiert, um Tiere in bestimmte Geländeformen zu treiben, etwa in Senken, morastige Gebiete oder natürliche Engstellen, aus denen es kein Entkommen gab. Die Herstellung und Bereitstellung von Jagdwaffen, das Einüben der Jagdtechnik und die logistische Vorbereitung der Verarbeitung sind Hinweise auf ein erstaunlich komplexes Wissen über Verhalten, Reaktion und Schwachstellen dieser Tiere. Der Fund in Langmannersdorf dokumentiert dieses Wissen nicht direkt, aber er belegt seine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis.

Gemeinschaft und Verteilung

Die Verwertung eines Mammuts endete nicht mit dem Zerlegen. Auch der soziale Umgang mit den gewonnenen Ressourcen lässt sich indirekt rekonstruieren. In vielen gravettienzeitlichen Fundstellen zeigen sich Hinweise auf geregelte Verteilungssysteme: Fleisch wurde rationiert, Fette wahrscheinlich gelagert, Knochen verarbeitet oder weitergegeben. In Langmannersdorf liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine saisonale Zusammenkunft mehrerer Familiengruppen handeln könnte, die gemeinsam jagten und anschließend die Beute teilten. Solche Zusammenkünfte dienten neben der Nahrungsgewinnung vermutlich auch dem Austausch von Werkzeugen, Partnern und Informationen – eine Art eiszeitliches Netzwerk, das überleben sicherte, bevor Schrift, Handel und Städte existierten. Die Jagd war damit nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern ein soziales Ereignis mit gemeinschaftlicher, vielleicht sogar ritueller Dimension.

Die Mammuts im Weltbild der Steinzeitmenschen

Dass Mammuts mehr waren als bloße Beutetiere, zeigen zahlreiche Funde aus anderen Regionen Europas. Ihre Stoßzähne wurden kunstvoll graviert, ihre Gestalt findet sich in Höhlenmalereien, geschnitzt in Elfenbein oder geritzt in Knochenplatten. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Menschen dieser Zeit eine symbolische Beziehung zu diesen Tieren hatten. Vielleicht galten sie als Ahnenwesen, vielleicht als Gabe der Natur, vielleicht als Gegenspieler in einem Weltbild, das zwischen Mensch, Tier und Landschaft keine strengen Trennlinien zog. Auch in Langmannersdorf könnten Spuren dieser geistigen Welt vorliegen: Die Entdeckung von Rötel – also rotgefärbtem Hämatit – in Verbindung mit Mammutknochen legt nahe, dass hier über das rein Funktionale hinausgedacht wurde. Rötel war in der Altsteinzeit häufig mit Ritualen oder symbolischen Handlungen verbunden, etwa bei Bestattungen, Übergangsriten oder in der künstlerischen Darstellung. Die genaue Bedeutung lässt sich nicht rekonstruieren – doch die Hinweise sind da.

Zwischen Mythos und Menschlichkeit

Der Fundplatz Langmannersdorf wirft ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier am Ende der letzten Eiszeit. Mammuts waren nicht nur Opfer, sondern vermutlich auch Symbole einer Welt, die gleichermaßen gefährlich wie bedeutungsvoll war. Ihre Jagd war ein Kraftakt, ihre Verarbeitung ein logistisches Meisterwerk, ihr Vorhandensein eine Grundlage für das Überleben. Der Fund zeigt, wie eng das Leben jener Menschen mit dem Rhythmus und der Präsenz dieser Tiere verknüpft war. Ihre Knochen erzählen von Arbeit, Geschick, Notwendigkeit – aber vielleicht auch von Respekt, Symbolik und Erinnerung. In Langmannersdorf verdichten sich diese Dimensionen zu einem außergewöhnlichen Bild: Es ist nicht nur ein Schlachtplatz, es ist ein Ort, an dem sich Geschichte, Kultur und Natur in seltener Klarheit überlagern.

Europas Mammutjäger im Vergleich

Der Fund in Langmannersdorf reiht sich in eine Reihe spektakulärer Entdeckungen ein, die ein erstaunlich weit verzweigtes Bild vom Leben spätpaläolithischer Mammutjäger zeichnen. Besonders im östlichen Mitteleuropa – in Tschechien, der Slowakei und Polen – sind in den letzten Jahrzehnten Fundstellen freigelegt worden, die ähnliche Spuren groß angelegter Jagdaktivitäten zeigen. Orte wie Dolní Věstonice, Pavlov oder Krems-Wachtberg gelten als Zentren gravettienzeitlicher Siedlungskultur, in denen Mammuts eine zentrale Rolle spielten. Dort wurden ganze Lagerplätze entdeckt, mit Wohnstrukturen, Gräbern, Werkplätzen und reich dekorierten Kunstobjekten aus Elfenbein. Die Menschen dieser Zeit nutzten die Landschaft gezielt und kehrten offenbar saisonal immer wieder an dieselben Stellen zurück, um gemeinsam zu jagen, zu lagern und zu arbeiten. Langmannersdorf zeigt nun, dass auch westlich dieser bekannten Regionen vergleichbare, hoch entwickelte Jagdstrategien existierten.

Die Besonderheit des Fundes aus Österreich

Was Langmannersdorf von anderen Fundplätzen unterscheidet, ist die Reinheit und Klarheit der Situation. Während in vielen anderen Fundstellen Siedlung, Grab und Jagdplatz miteinander verschwimmen, zeigt sich hier fast ausschließlich eine Szene: der Schlachtplatz. Keine Hinweise auf Wohnbauten, keine Gräber, keine organisierten Lagerstrukturen – dafür aber eine konzentrierte Ansammlung von Mammutüberresten, Werkzeugen und Feuerstellen. Das macht die Interpretation deutlich eindeutiger und ermöglicht eine besonders präzise Rekonstruktion des Ereignisses. Zudem ist der Erhaltungszustand außergewöhnlich gut, was genaue Analysen der Bearbeitungsspuren und der Positionen der Fundstücke erlaubt. Dadurch lässt sich das Vorgehen der Jäger sehr konkret nachvollziehen, ohne durch spätere Überlagerungen gestört zu sein. Es ist gewissermaßen ein eingefrorener Moment in der Geschichte – ein archäologischer Schnappschuss von hoher wissenschaftlicher Klarheit.

Klimazone als verbindendes Element

Ein entscheidender Faktor, der alle Fundplätze spätpaläolithischer Mammutjäger vereint, ist das extreme Klima. Die Gravettienzeit war eine Phase fortschreitender Vergletscherung mit Temperaturen weit unter dem heutigen Niveau, langen Wintern und kurzen Vegetationsperioden. Mammuts waren an diese Bedingungen hervorragend angepasst – dickes Fell, dicke Fettschichten, ein stämmiger Körperbau, der wenig Wärme verlor. Für den Menschen bedeutete dies, dass dort, wo Mammuts lebten, auch sie überleben konnten – vorausgesetzt, sie verstanden es, diese Tiere zu nutzen. Die Jagd auf Mammuts war somit nicht nur eine Nahrungsstrategie, sondern eine klimatische Notwendigkeit. Orte wie Langmannersdorf entstanden nicht zufällig, sondern als Reaktion auf die extreme Umwelt: Der Mensch war gezwungen, mit wenigen, aber zuverlässigen Ressourcen zu planen. Die Mammuts wurden zum Zentrum dieser Strategie – mobil, massereich, überall verwertbar.

Kulturelle Muster über große Distanzen

Interessant ist auch, dass viele Fundplätze dieser Zeit ähnliche Merkmale aufweisen – obwohl sie hunderte Kilometer voneinander entfernt liegen. Die verwendeten Werkzeuge ähneln sich ebenso wie die Jagdtechniken und die Art der Verarbeitung. Sogar das symbolische Verhalten zeigt Parallelen: Der Einsatz von Rötel, das Einritzen von Mustern in Knochen oder Elfenbein, die Nutzung von Stoßzähnen für figürliche Kunst oder Architektur. All das spricht für eine kulturelle Vernetzung weit über lokale Gruppen hinaus. Die Menschen des Gravettiens waren offenbar in der Lage, Informationen über große Distanzen weiterzugeben – sei es durch Wanderbewegungen, Heiratskontakte oder Austauschrituale. Der Fund in Langmannersdorf ist daher auch ein Beleg für kulturelle Einheit in einem geografisch weit ausgedehnten Raum, der unter harten klimatischen Bedingungen trotzdem von stabilen sozialen und technischen Systemen geprägt war.

Was Langmannersdorf für die Forschung bedeutet

Die Fundstelle ist eine präzise Momentaufnahme, die auf vielen Ebenen neue Erkenntnisse ermöglicht. Sie erlaubt Aussagen über Technik, Strategie, Sozialstruktur und Umweltbeziehung. Vor allem aber bietet sie die Möglichkeit, bekannte Theorien über die Mobilität, die Organisation und die kulturellen Gemeinsamkeiten spätpaläolithischer Gruppen zu überprüfen und zu verfeinern. Langmannersdorf zeigt, dass der Raum zwischen Donau und Alpenkamm in dieser Epoche nicht nur Durchzugsgebiet, sondern aktiver Lebensraum war – mit festen saisonalen Routinen, koordinierten Jagdpraktiken und einer dichten sozialen Logistik. Der Fund ergänzt damit nicht nur die Karte der altsteinzeitlichen Fundorte, sondern schärft auch das Bild einer Gesellschaft, die trotz extremer Bedingungen über ein erstaunlich stabiles kulturelles Repertoire verfügte.

Einblicke in kommende Forschungsfragen

Der Fundplatz Langmannersdorf ist erst der Anfang einer breiteren wissenschaftlichen Auswertung, die noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Die freigelegten Knochen und Werkzeuge sind nur der sichtbare Teil einer komplexen archäologischen Quelle, die mit modernen Methoden schrittweise entschlüsselt werden muss. Die genaue Altersdatierung der einzelnen Schichten wird mithilfe von Radiokohlenstoffanalysen und OSL-Messungen verfeinert. Auch mikroskopische Untersuchungen der Schnittspuren, der Verwitterungsmuster an den Knochen und der Gebrauchsspuren an den Werkzeugen liefern Hinweise darauf, wie lange, wie oft und unter welchen Bedingungen der Platz genutzt wurde. Fragen zur Saisonalität der Jagd, zu den genauen Jagdmethoden und zur Rolle der Fundstelle im sozialen Gefüge der damaligen Menschengruppen sind eng miteinander verknüpft. Die kommenden Analysen sollen nicht nur rekonstruieren, was geschah, sondern auch warum es gerade hier geschah – an diesem Ort, in dieser Zeit, unter diesen klimatischen Voraussetzungen.

Neue Technik für alte Knochen

Moderne archäologische Forschung ist längst nicht mehr auf Schaufel und Pinsel beschränkt. Hochauflösende 3D-Scans, Isotopenanalysen und DNA-Sequenzierungen gehören inzwischen zum Standard bei der Untersuchung altsteinzeitlicher Fundstellen. In Langmannersdorf werden Knochenproben genutzt, um Aufschluss über die Ernährung, die Wanderbewegungen und den Gesundheitszustand der Mammuts zu erhalten. Isotopenprofile im Zahnschmelz zeigen, in welchen Regionen die Tiere grasten, wie sich ihre Nahrung im Jahresverlauf änderte und ob sie durch bestimmte Landschaften zogen. Die Analyse stabiler Isotope wie Strontium oder Sauerstoff erlaubt sogar Rückschlüsse auf jahreszeitliche Bewegungsmuster. Damit lässt sich erkennen, ob es sich bei den erlegten Tieren um eine zufällig zusammengetriebene Gruppe handelte oder ob ein gezielter Eingriff in ein wanderndes Herdenverhalten stattfand. Solche Informationen helfen, das Wissen der Jäger über Tierbewegungen, Klima und Landschaft präzise zu bewerten.

Symbolik oder Funktion?

Neben den funktionalen Fragen interessiert die Forschung zunehmend auch das ideelle Umfeld steinzeitlicher Jagd. Die Verwendung von Rötel, die auffällige Anordnung einzelner Knochen und mögliche Spuren von dekorativer Bearbeitung könnten auf eine symbolische Dimension hinweisen, die über die reine Nahrungsgewinnung hinausgeht. Wurde der Ort wiederholt aufgesucht, weil er eine besondere Bedeutung hatte? Gab es Rituale rund um die Jagd oder bestimmte Handlungen bei der Verarbeitung? Auch wenn konkrete Antworten selten eindeutig sind, bieten solche Beobachtungen die Möglichkeit, neue Interpretationsräume zu öffnen. Die Tatsache, dass in anderen Fundplätzen figürliche Kunst, Schmuck oder Gräber in unmittelbarer Nähe von Mammutüberresten gefunden wurden, legt nahe, dass diese Tiere auch in der geistigen Welt der Menschen eine Rolle spielten. In Langmannersdorf könnten genauere Analysen der Fundzusammenhänge, etwa die Beziehung zwischen Knochen und Werkzeugen, Hinweise auf nichtmaterielle Praktiken geben.

Verlorenes Wissen und neue Fragen

Was die Grabungen von Langmannersdorf besonders eindrücklich zeigen, ist die enorme Lücke zwischen der Komplexität der damaligen Lebenswelt und dem Bild, das lange Zeit vom steinzeitlichen Menschen gezeichnet wurde. Die Idee vom primitiven Höhlenbewohner, der zufällig Beute macht, wird durch Funde wie diesen endgültig widerlegt. Stattdessen zeigt sich eine hochdynamische, vorausschauende und gemeinschaftlich agierende Gesellschaft, die in der Lage war, Wissen über Generationen weiterzugeben. Die Menschen verstanden ihre Umwelt nicht nur instinktiv, sondern kognitiv – sie planten, spezialisierten sich, verteilten Aufgaben und entwickelten Techniken, die über bloßes Improvisieren weit hinausgingen. Die Mammutjagd in Langmannersdorf war kein isoliertes Ereignis, sondern eingebettet in ein kulturelles System, das vermutlich Regeln, Rollenverteilungen und möglicherweise sogar narrative Traditionen umfasste. Der Fund wirft daher nicht nur ein Licht auf das, was war, sondern auch auf das, was lange übersehen wurde: die Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Tiefe menschlicher Kultur lange vor dem Aufkommen der Schrift.

Fazit

Der Fundplatz von Langmannersdorf gehört zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen in Mitteleuropa der letzten Jahre. Er zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie tiefgehend und weitreichend die Lebensstrategien der spätpaläolithischen Jägergemeinschaften waren. Die Kombination aus herausragender Erhaltung, klarer Schichtung und funktionaler Dichte macht den Fund einzigartig. Er erlaubt präzise Rückschlüsse auf Jagdtechnik, Organisation, Umweltanpassung und möglicherweise auch spirituelle Weltbilder. Die anstehende Auswertung durch moderne archäologische und naturwissenschaftliche Methoden wird über Jahre hinweg neue Erkenntnisse bringen – nicht nur über ein paar Mammuts in Niederösterreich, sondern über das Selbstverständnis unserer eigenen Ursprünge. Langmannersdorf ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit, sondern ein Schlüssel zur Menschheitsgeschichte. Mehr dazu finden Sie unter diesem Link.