Lernen ist kein gleichmäßig verteiltes Talent. Schon in der Schulzeit fällt auf, dass einige Kinder scheinbar mühelos mathematische Zusammenhänge begreifen, während andere trotz intensiver Übung kaum Fortschritte machen. Dieses Gefälle zieht sich bis ins Erwachsenenalter fort. In Trainings, Universitäten und Berufen zeigt sich immer wieder, dass bestimmte Personen neues Wissen rascher verarbeiten und länger behalten. Lange Zeit galten Fleiß und Motivation als Hauptgründe, doch die Neurowissenschaft hat begonnen, tiefer zu graben. Sie sucht nach den biologischen Grundlagen, die über Lerntempo und Lernqualität entscheiden.

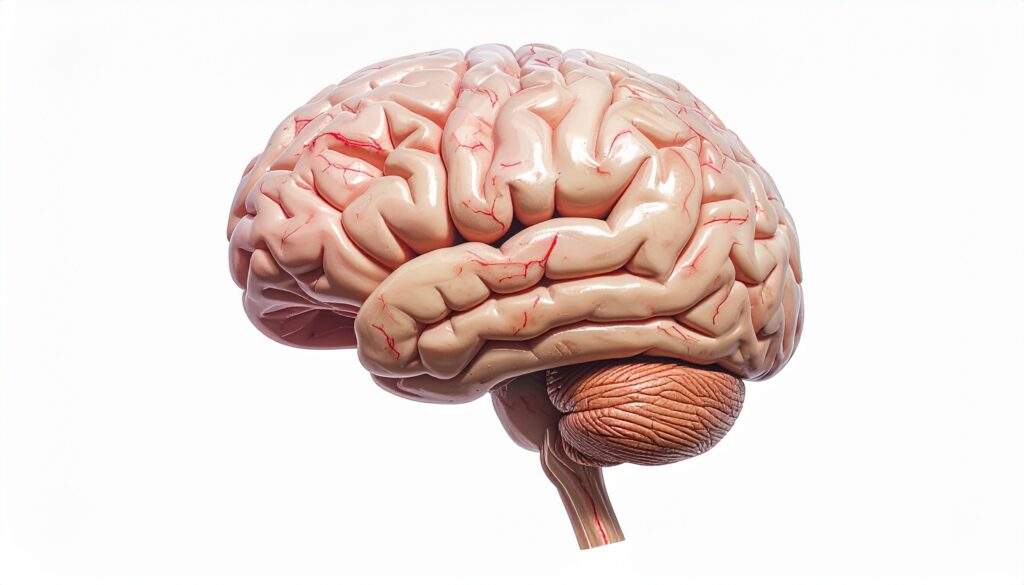

Das Gehirn als lernendes Netzwerk

Das menschliche Gehirn ist ein dynamisches System aus Milliarden Nervenzellen, deren Stärke in der Vernetzung liegt. Jedes neue Konzept, jede gelernte Fertigkeit entsteht durch Veränderungen in diesem Netzwerk. Synapsen werden verstärkt, neue Verbindungen geknüpft, alte abgeschwächt. Diese Plastizität ist die Grundlage allen Lernens. Doch nicht jeder Mensch verfügt über dasselbe Ausgangsnetz. Unterschiede in Struktur, Durchblutung und Neurochemie bestimmen, wie flexibel sich ein Gehirn an neue Anforderungen anpassen kann. Manche Gehirne reagieren auf Reize mit blitzschneller Reorganisation, andere bleiben träge. Diese individuelle Plastizität erklärt, warum Lernmethoden nicht für alle gleich wirken.

Elektrische Aktivität als Fundament geistiger Leistung

Jeder Gedanke, jede Erinnerung und jede Rechenaufgabe beruht auf elektrischer Aktivität. Neuronen kommunizieren durch Spannungsänderungen, deren Muster im Millisekundenbereich schwanken. Diese Aktivität ist kein gleichförmiges Rauschen, sondern ein hochstrukturiertes Zusammenspiel von Frequenzen. In einem optimal arbeitenden Gehirn bilden sich stabile Schwingungen, die Informationen koordinieren. Wenn diese Muster zu schwach oder unregelmäßig sind, wird Lernen ineffizient. Neurowissenschaftler vermuten, dass Unterschiede in der Feinabstimmung dieser elektrischen Signale die Leistungsfähigkeit in komplexen Aufgaben bestimmen. Die Idee, diese Muster gezielt zu modulieren, führt direkt zu neuen Formen der Neurostimulation.

Chemische Balance als Schlüsselfaktor

Elektrische Aktivität allein genügt nicht, um Lernprozesse zu erklären. Zwischen den Neuronen wirken chemische Botenstoffe, die Signale verstärken oder dämpfen. Einer der wichtigsten ist Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA. Sie reguliert die Erregbarkeit des Gehirns und sorgt dafür, dass Netzwerke nicht überlastet werden. Zu viel GABA hemmt Lernprozesse, zu wenig erzeugt Instabilität. Das optimale Verhältnis bestimmt, wie flexibel das Gehirn neue Informationen integriert. Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit niedrigerem GABA-Spiegel tendenziell schneller lernen, weil ihre neuronalen Bahnen offener für Umstrukturierungen sind. Diese chemische Feinabstimmung könnte erklären, warum Trainingsprogramme bei manchen enorme Wirkung zeigen und bei anderen kaum.

Warum Mathematik ein ideales Testfeld ist

Mathematisches Denken erfordert simultanes Arbeiten verschiedener Gehirnareale. Der präfrontale Cortex, zuständig für Planung und Arbeitsgedächtnis, interagiert mit Parietalregionen, die Zahlenrepräsentationen verarbeiten. Diese komplexe Koordination macht Mathematik zu einem präzisen Instrument, um Lernprozesse zu messen. Fortschritt lässt sich klar quantifizieren, und Fehler zeigen unmittelbar Defizite in Verarbeitung oder Aufmerksamkeit. Deshalb nutzen viele kognitionswissenschaftliche Studien Matheaufgaben, um Mechanismen des Lernens sichtbar zu machen. Wer hier Unterschiede erklären kann, findet Hinweise, die auch für Sprachen, Musik oder Logik gelten. Mathematik ist das Fenster, durch das sich das Gehirn beim Denken beobachten lässt.

Technologische Möglichkeiten, das Lernen zu beeinflussen

Die Entdeckung, dass das Gehirn auf elektrische und chemische Reize reagiert, führte zu experimentellen Methoden, die Lernprozesse gezielt stimulieren sollen. Eine davon ist die transkranielle zufällige Rauschstimulation, kurz tRNS. Dabei werden schwache, zufällige Ströme über Elektroden auf die Kopfhaut geleitet. Sie verändern die Erregbarkeit bestimmter Hirnareale und sollen so die Lernbereitschaft erhöhen. Im Gegensatz zu invasiven Verfahren bleibt die Methode nicht spürbar und gilt als sicher. Erste Studien deuten darauf hin, dass tRNS das Signal-zu-Rausch-Verhältnis in neuronalen Netzwerken verbessert. Der Gedanke, Lernen durch feine elektrische Impulse zu fördern, hat damit eine wissenschaftlich fundierte Grundlage erhalten.

Vom Mythos des Lernens durch Anstrengung

Traditionell gilt der Glaube, dass Erfolg vor allem durch Fleiß entsteht. Diese Vorstellung prägt Bildungssysteme, Leistungsbewertungen und gesellschaftliche Ideale. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse relativieren diesen Mythos. Anstrengung ist notwendig, aber sie entfaltet ihre Wirkung nur in einem Gehirn, das physiologisch bereit ist, Neues aufzunehmen. Wer erschöpft, gestresst oder neurochemisch unausgeglichen ist, lernt trotz hoher Motivation langsamer. Lernen ist daher weniger eine Frage des Wollens als der biologischen Möglichkeit. Die aktuelle Forschung versucht, diese Möglichkeit zu erweitern, indem sie neuronale Bedingungen optimiert, bevor kognitive Strategien greifen.

Individuelle Unterschiede als Forschungsauftrag

Die Beobachtung, dass Neurostimulation bei manchen Menschen große, bei anderen kaum messbare Effekte zeigt, weckte das Interesse von Forschern weltweit. Worin bestehen die neurobiologischen Unterschiede, die über Erfolg oder Wirkungslosigkeit entscheiden? Diese Frage führte zur jüngsten Studie, die den Zusammenhang zwischen GABA-Signalübertragung, funktioneller Konnektivität und Lernfortschritt untersucht. Sie verknüpft Neurochemie, Gehirnstruktur und Verhalten in einem integrierten Modell. Ihr Ziel ist nicht die Suche nach einem universellen Lerntrick, sondern das Verständnis individueller Lernlandschaften. Lernen soll nicht länger als eindimensionaler Prozess gelten, sondern als Zusammenspiel von Biologie und Erfahrung.

Lernen als Zusammenspiel von Technik und Selbstverständnis

Das Verständnis des Gehirns als lernfähiges System verändert das Menschenbild. Wenn elektrische Aktivität und chemische Balance die Basis geistiger Entwicklung bilden, wird Bildung zur biologischen Kunst. Sie hängt nicht nur von Schulen und Lehrplänen ab, sondern auch von der Bereitschaft, Körper und Geist als Einheit zu betrachten. Die Forschung zur Neurostimulation eröffnet eine neue Perspektive: Lernen könnte künftig präziser, sanfter und individueller unterstützt werden – nicht als Ersatz für Denken, sondern als Verstärker seiner natürlichen Mechanismen. So entsteht ein Bild, in dem Wissenschaft und Bildung nicht länger getrennt, sondern Teil derselben neuronalen Geschichte sind.

Die neue Forschung zu Neurostimulation und Lernen

Die Arbeit von Zacharopoulos und Kolleginnen aus dem Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt in der Lernforschung. Das Team vereinte Neurowissenschaft, Psychologie und Pädagogik zu einer Fragestellung, die bisher ungelöst blieb: Warum wirkt Neurostimulation bei manchen Menschen stark, bei anderen kaum? Frühere Studien hatten gezeigt, dass transkranielle elektrische Reize kurzfristig die Lernleistung steigern können. Doch die Ergebnisse waren widersprüchlich. Einige Probanden verbesserten sich deutlich, andere gar nicht. Die Forschenden wollten herausfinden, ob die Ursache in der individuellen Gehirnchemie und Verschaltung liegt. Diese Hypothese verbindet zwei bis dahin getrennte Forschungsstränge – die Neurochemie des Lernens und die funktionelle Konnektivität der Gehirnnetzwerke.

Hintergrund der Untersuchung

Die Gruppe um Zacharopoulos, ansässig an der University of Surrey und Partnerinstitutionen in Oxford und Genf, arbeitete seit mehreren Jahren an der Schnittstelle von Hirnstimulation und Kognitionsforschung. Sie stützte sich auf den Befund, dass leichte elektrische Ströme neuronale Aktivität beeinflussen können, ohne Gewebe zu schädigen. Die Methode, transcranial random noise stimulation oder tRNS genannt, erzeugt ein schwaches, zufälliges Strommuster. Dieses Rauschen verändert die Erregbarkeit der darunterliegenden Nervenzellen. Frühere Experimente hatten gezeigt, dass tRNS motorisches Lernen und visuelle Wahrnehmung verbessern kann. Das Ziel der aktuellen Studie war es, diese Effekte erstmals systematisch im Bereich mathemischer Lernprozesse zu analysieren.

Zentrale Forschungsfrage

Das Projekt untersuchte, ob der Erfolg von tRNS durch die Konzentration des Neurotransmitters GABA und die funktionelle Vernetzung des präfrontalen Cortex vorhergesagt werden kann. GABA gilt als wichtigster hemmender Botenstoff des Gehirns. Er reguliert die Balance zwischen Erregung und Ruhe. Eine geringere Konzentration bedeutet erhöhte Plastizität, also größere Lernbereitschaft. Gleichzeitig beeinflusst die Vernetzung zwischen Gehirnregionen, wie effizient Informationen weitergegeben werden. Die Forschenden vermuteten, dass nur Gehirne mit niedrigerem GABA-Level und hoher Konnektivität optimal auf Stimulation reagieren. Damit rückte die Biochemie ins Zentrum der pädagogischen Neurowissenschaft.

Methodische Besonderheit

Die Studie kombinierte drei Technologien, die selten in einer Untersuchung vereint werden. Erstens die tRNS zur gezielten Beeinflussung der neuronalen Aktivität, zweitens funktionelle Magnetresonanztomografie zur Erfassung der Netzwerkkonnektivität, und drittens Magnetresonanzspektroskopie zur Messung neurochemischer Parameter. Diese Verbindung ermöglichte es, elektrische, strukturelle und chemische Ebenen des Gehirns gleichzeitig zu betrachten. Der Aufwand war enorm, doch das Ergebnis lieferte ein präzises Bild davon, wie individuelle Unterschiede die Wirksamkeit von Lerninterventionen prägen.

Aufbau und Ablauf des Experiments

Über hundert gesunde Erwachsene nahmen teil. Alle absolvierten ein mehrtägiges Mathematiktraining, das Rechenoperationen und numerisches Problemlösen umfasste. Eine Hälfte der Teilnehmenden erhielt während des Trainings schwache elektrische Stimulation über Elektroden auf der Kopfhaut, die andere Hälfte ein Placebo-Signal. Die Forschenden verfolgten, wie sich Leistung, Gehirnaktivität und GABA-Konzentrationen veränderten. Nach dem Trainingsblock wurden dieselben Messungen erneut durchgeführt, um die kurzfristige und nachhaltige Wirkung zu vergleichen. Dieses Design erlaubte es, individuelle Unterschiede objektiv zu quantifizieren, statt nur Durchschnittswerte zu betrachten.

Ergebnisse im Überblick

Die Neurostimulation verbesserte die Lernergebnisse deutlich, aber nicht bei allen. Der Effekt korrelierte stark mit der GABA-Konzentration im dorsolateralen präfrontalen Cortex. Personen mit niedrigem GABA profitierten signifikant stärker. Ebenso zeigte sich, dass eine dichte funktionelle Vernetzung zwischen präfrontalem und parietalem Areal den Erfolg verstärkte. Wer über ein gut verknüpftes neuronales Netzwerk verfügte, reagierte sensibler auf die elektrische Stimulation. Die beiden Faktoren – chemische Offenheit und strukturelle Integration – bestimmten gemeinsam die Größe des Lerneffekts. Damit wird Lernen als Zusammenspiel aus Biologie und Stimulation sichtbar.

Bedeutung der Befunde

Diese Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass Neurostimulation als universelles Lernmittel wirkt. Stattdessen offenbart sich ein differenziertes Bild. Elektrische Impulse entfalten ihre Wirkung nur, wenn das Gehirn bereits die biochemische und strukturelle Voraussetzung mitbringt. Die Erkenntnis schiebt das Verständnis von Lernen in Richtung Individualbiologie: Jeder Mensch trägt sein eigenes neuronales Profil, das bestimmt, welche Interventionen fruchten. Für Pädagogik und Neurowissenschaft bedeutet das eine Abkehr von Standardmethoden hin zu maßgeschneiderten Ansätzen. Lernen wird zum personalisierten Prozess, der sich an den inneren Parametern des Gehirns orientiert.

Wissenschaftlicher Kontext

Die Studie schließt eine Lücke, die in der Neurostimulation lange offen war. Bisherige Arbeiten konzentrierten sich auf den Effekt selbst, nicht auf seine Bedingungen. Die neue Untersuchung zeigt, dass die Gehirnchemie eine vermittelnde Variable ist. Dieser Befund könnte erklären, warum viele Experimente uneinheitliche Resultate lieferten. Je nach Zusammensetzung der Stichprobe variieren GABA-Werte und Netzwerkstärke, was die Erfolgsquote beeinflusst. Mit dieser Erkenntnis entsteht ein präziseres Verständnis dafür, wann und bei wem Neurostimulation sinnvoll ist.

Zugang und wissenschaftliche Offenheit

Die Publikation erschien als Open-Access-Artikel im Fachjournal PLOS Biology. Alle Daten, Analyseskripte und Abbildungen sind öffentlich zugänglich. Diese Transparenz erlaubt es Forschenden weltweit, die Ergebnisse zu überprüfen, zu replizieren oder mit eigenen Datensätzen zu kombinieren. Der offene Zugang ist nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Signal. Erkenntnisse über Lernen betreffen die Allgemeinheit. Wenn Forschung nachvollziehbar bleibt, kann sie Bildungspolitik und Unterrichtspraxis fundiert beeinflussen. Genau darin liegt die Bedeutung dieser Arbeit: Sie verbindet experimentelle Präzision mit öffentlicher Relevanz – ein seltenes Gleichgewicht in der modernen Wissenschaft.

Aufbau des Experiments und wissenschaftliche Präzision

Die Untersuchung von Zacharopoulos und Team war außergewöhnlich detailliert konstruiert. Jedes Element des Versuchs diente dazu, biologische, chemische und kognitive Prozesse präzise zu erfassen. Die Forschenden rekrutierten Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35 Jahren mit durchschnittlicher mathematischer Vorbildung, um extreme Leistungsunterschiede zu vermeiden. Alle Teilnehmenden absolvierten zunächst Baseline-Messungen, die sowohl ihre Rechenfähigkeiten als auch ihre neurochemischen Werte bestimmten. Diese Anfangsdaten ermöglichten es, Lernfortschritte objektiv zu quantifizieren und gleichzeitig die individuellen Ausgangsbedingungen jedes Gehirns zu dokumentieren. Das Experiment kombinierte damit Verhaltenspsychologie, Neurochemie und Bildgebung in einer Weise, die zuvor kaum erreicht wurde.

Die Technik der transkraniellen Rauschstimulation

Transkranielle zufällige Rauschstimulation, abgekürzt tRNS, nutzt schwache elektrische Ströme im Mikroamperebereich. Zwei Elektroden werden an der Kopfhaut befestigt, meist über den Stirnlappen. Zwischen ihnen fließt ein Strom, dessen Frequenzmuster zufällig variiert. Diese Unregelmäßigkeit unterscheidet tRNS von anderen Stimulationstechniken, die mit festen Frequenzen arbeiten. Das zufällige Rauschen wirkt wie eine neuronale Massage: Es verstärkt Signale, die zu schwach wären, um Schwellen zu überschreiten, und stabilisiert gleichzeitig überaktive Netzwerke. Das Gehirn reagiert darauf, indem es seine internen Signale besser synchronisiert. Die Methode ist schmerzfrei, kaum spürbar und hat in mehreren Sicherheitsstudien keine schädlichen Effekte gezeigt.

Das Trainingsprogramm

Parallel zur Stimulation absolvierten die Teilnehmenden ein strukturiertes Mathematiktraining. Die Aufgaben waren so konzipiert, dass sie den präfrontalen Cortex und parietale Areale gleichzeitig beanspruchten. Rechenoperationen, Mustererkennung und logisches Schließen wechselten sich ab. Jede Sitzung dauerte rund 40 Minuten, verteilt über fünf Tage. Während der Hälfte dieser Zeit wurde tRNS angewendet, in der Kontrollgruppe dagegen eine Schein-Stimulation. Diese doppelblinde Methode stellte sicher, dass weder Forschende noch Teilnehmende wussten, wer tatsächlich stimuliert wurde. So konnten Erwartungseffekte ausgeschlossen werden. Das Trainingsdesign ermöglichte es, Lerneffekte präzise von Placeboeinflüssen zu trennen.

Messung der Gehirnaktivität

Vor und nach dem Trainingszyklus wurden funktionelle MRT-Scans durchgeführt, um die Konnektivität zwischen präfrontalem und parietalem Cortex zu bestimmen. Die Forschenden analysierten, wie stark diese Regionen während mathematischer Aufgaben miteinander kommunizierten. Zusätzlich kamen Magnetresonanzspektroskopie-Messungen zum Einsatz, um den Gehalt an GABA und Glutamat zu bestimmen. Diese Technik nutzt leichte Unterschiede im Magnetfeldverhalten bestimmter Moleküle, um Konzentrationen neurochemischer Substanzen zu berechnen. Durch die Kombination beider Verfahren konnten Veränderungen in Netzwerkstruktur und chemischem Gleichgewicht gleichzeitig verfolgt werden – ein methodischer Fortschritt, der die Untersuchung weit über frühere Lernstudien hinaushebt.

Statistische Validität und Kontrolle

Die Analyse der Daten folgte einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst prüften die Forschenden, ob die Lernfortschritte in der Stimulationgruppe signifikant über denen der Kontrollgruppe lagen. Anschließend wurden Kovarianzanalysen durchgeführt, um Einflüsse von Alter, Geschlecht und Ausgangsleistung herauszurechnen. Besonders wichtig war die Untersuchung der Interaktionseffekte zwischen GABA-Level, Konnektivität und Lernerfolg. Diese mehrdimensionale Statistik erlaubte es, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen, die einfache Durchschnittsvergleiche verborgen hätten. Durch Kreuzvalidierung wurden zufällige Zufallstreffer ausgeschlossen. Die Ergebnisse blieben auch unter konservativen Modellen stabil, was auf eine hohe interne Konsistenz hinweist.

Die Bedeutung der funktionellen Konnektivität

Die Stärke der Verbindungen zwischen präfrontalem und parietalem Cortex erwies sich als entscheidender Faktor. Teilnehmer mit dichter Vernetzung zeigten höhere Baseline-Leistung und profitierten überproportional von der Stimulation. Die Forscher interpretierten dies als Hinweis darauf, dass tRNS vorhandene Netzwerke nicht ersetzt, sondern optimiert. Sie verstärkt Signale in einem System, das bereits gut organisiert ist. In Gehirnen mit schwächerer Konnektivität blieb die Wirkung dagegen begrenzt, weil die Strukturen, die die Impulse hätten weiterleiten sollen, weniger effizient arbeiteten. Dieser Befund bestätigt, dass Lernen auf Netzwerkintegrität beruht – nicht nur auf isolierter Aktivität einzelner Areale.

Neurochemische Marker als Vorhersageparameter

Parallel zur Netzwerkanalyse zeigten die Messungen, dass niedrigere GABA-Konzentrationen mit besseren Lernergebnissen einhergingen. Dieser Zusammenhang galt unabhängig von Geschlecht und mathematischer Vorerfahrung. In Kombination mit hoher funktioneller Vernetzung ergab sich ein besonders starker Effekt. Das bedeutet, dass ein Gehirn mit offener chemischer Struktur und gutem Leitungssystem die optimale Grundlage für Neurostimulation bietet. Der Befund fügt sich in das größere Bild der Neuroplastizität: Lernfähigkeit entsteht, wenn hemmende Prozesse reduziert und Signalwege synchronisiert werden. Damit liefert die Studie erstmals messbare biologische Parameter, mit denen sich Lernpotenzial objektiv beschreiben lässt.

Die Stabilität der Ergebnisse

Zacharopoulos und Kolleginnen überprüften ihre Resultate durch Wiederholungsmessungen nach zwei Wochen. Die Leistungssteigerungen in der Stimulationgruppe hielten an, was gegen einen kurzfristigen Trainingseffekt spricht. Gleichzeitig blieben die GABA-Werte stabil, was darauf hindeutet, dass die Veränderungen nicht durch Messfehler verursacht wurden. Auch die Netzwerkaktivität zeigte anhaltende Verstärkung in den stimulierten Bereichen. Diese Kombination aus Verhaltens-, chemischen und funktionellen Daten macht die Studie zu einem methodischen Referenzpunkt für zukünftige Lernforschung.

Konsequenzen für zukünftige Experimente

Die Präzision dieser Untersuchung schafft eine neue Grundlage für personalisierte Bildungsstrategien. Wenn neurochemische Marker den Lernerfolg vorhersagen, könnten künftige Studien Programme entwickeln, die Stimulation, Ernährung oder Bewegung gezielt kombinieren, um das Gehirn in einen lernbereiten Zustand zu versetzen. Auch therapeutische Anwendungen rücken in den Fokus, etwa bei Rehabilitationsmaßnahmen nach Schlaganfällen oder bei Entwicklungsstörungen. Die vorliegende Studie liefert den empirischen Beweis, dass Lernen nicht allein von Übung abhängt, sondern von messbaren inneren Zuständen. Sie zeigt, dass die Zukunft des Lernens dort beginnt, wo Biologie und Bildung einander verstehen.

Neurochemische Offenheit als Voraussetzung des Lernens

Die Ergebnisse von Zacharopoulos und Kolleginnen machen deutlich, dass Lernen keine rein kognitive, sondern vor allem eine biochemische Angelegenheit ist. Das Gehirn benötigt ein gewisses Maß an Instabilität, um sich zu verändern. Diese Instabilität entsteht durch niedrige GABA-Konzentrationen, die synaptische Hemmung lockern und Plastizität ermöglichen. GABA wirkt im Nervensystem wie eine Bremse, die übermäßige Erregung verhindert. Wird diese Bremse leicht gelockert, können sich neue neuronale Verbindungen leichter bilden. Das erklärt, warum Personen mit niedrigem GABA-Level schneller lernen: Ihre neuronalen Netze sind flexibler, anpassungsfähiger und bereit, neue Muster aufzunehmen. Die Studie zeigt, dass erfolgreiche Lernprozesse nicht mit mehr Anstrengung, sondern mit optimaler Balance zwischen Hemmung und Offenheit beginnen.

Elektrische Stimulation als Verstärker natürlicher Prozesse

Die transkranielle Rauschstimulation wirkt, indem sie diese natürliche Lernbereitschaft verstärkt. Durch den sanften elektrischen Reiz werden Neuronen synchronisiert, die zuvor unkoordiniert feuerten. Das zufällige Strommuster verhindert Gewöhnung und fördert spontane Aktivierung. Das Gehirn reagiert mit einer Zunahme des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses, wodurch Informationen klarer weitergegeben werden. Diese Effekte ähneln dem, was bei spontanen Lernsituationen oder kreativen Momenten passiert, wenn Aufmerksamkeit, Motivation und Offenheit zusammentreffen. Neurostimulation ersetzt also keine Lernstrategie, sondern schafft die physiologischen Voraussetzungen, damit Strategien greifen. Der Strom dient als Taktgeber, der das Gehirn in einen Zustand höherer Ordnung versetzt, ohne die natürliche Dynamik zu stören.

Plastizität und Energiehaushalt

Lernen kostet Energie. Synaptische Umstrukturierung verbraucht Adenosintriphosphat, die universelle Energieeinheit der Zellen. Gleichzeitig müssen Ionenpumpen die elektrische Balance der Zellmembranen stabil halten. In einem übermäßig gehemmt oder überreizt arbeitenden Gehirn wird diese Energie ineffizient genutzt. tRNS wirkt hier als Regulator, indem es das elektrische Grundrauschen so beeinflusst, dass Energieflüsse harmonischer verlaufen. In der Folge verbessert sich die Signalweiterleitung zwischen den beteiligten Arealen, und die Energie, die zuvor in Rauschen verpuffte, steht wieder für synaptische Anpassung zur Verfügung. Das erklärt, warum bereits kurze Stimulationsphasen die Lernleistung über Tage hinweg steigern können: Der Energiehaushalt der Netzwerke wird optimiert.

Synchronisation der Hirnnetzwerke

Neben der biochemischen Offenheit bestimmt die Konnektivität, wie effizient verschiedene Hirnregionen zusammenarbeiten. Besonders die Verbindung zwischen präfrontalem Cortex und Parietallappen ist für mathemisches Denken entscheidend. Der präfrontale Bereich plant und überwacht Strategien, während der Parietallappen numerische Informationen verarbeitet. Wenn diese Kommunikation reibungslos verläuft, entstehen flüssige Rechenprozesse. Die Studie zeigt, dass Personen mit stärkerer Vernetzung dieser Regionen größere Fortschritte machten. Die elektrische Stimulation verstärkte diese Synchronisation zusätzlich. Daraus lässt sich schließen, dass Lernen vor allem dann gelingt, wenn die internen Netzwerke kohärent schwingen – ein harmonischer Rhythmus, der Denken effizienter macht.

Lernbeschleunigung durch temporäre Enthemmung

Die Analyse der Daten legt nahe, dass tRNS kurzfristig die inhibitorische Kontrolle des Gehirns reduziert. Diese Enthemmung ermöglicht es, bestehende Denkpfade zu verlassen und neue Strategien zu bilden. In der Praxis äußert sich das als plötzliche Einsicht oder schnellere Problemlösung. Die Wirkung ist vergleichbar mit dem Effekt von Schlaf oder Meditation, bei denen ebenfalls Phasen reduzierter Kontrolle neurokreative Prozesse anregen. Entscheidend ist, dass diese Enthemmung temporär bleibt. Nach dem Training stellt sich das Gleichgewicht zwischen Hemmung und Erregung wieder her. Die Lernleistung steigt, ohne dass Stabilität verloren geht. Neurostimulation wirkt somit wie ein kontrolliertes Fenster erhöhter Anpassungsfähigkeit.

Grenzen der Wirkung

Die Studie betont, dass nicht jedes Gehirn auf Stimulation anspricht. Bei Personen mit hohem GABA-Level oder schwacher Konnektivität blieben die Verbesserungen minimal. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Methode keine universelle Lösung bietet. Sie wirkt dort am besten, wo die biologische Grundlage bereits vorhanden ist. Eine künstliche Verstärkung ohne funktionelles Netzwerk bleibt wirkungslos. Zudem ist unklar, wie lange die Effekte anhalten und ob sie durch wiederholte Anwendung verstärkt oder abgeschwächt werden. Die Forschenden mahnen deshalb zur Zurückhaltung: Neurostimulation ist ein Werkzeug, kein Ersatz für Lernen. Sie kann das Fenster öffnen, aber nicht den Weg gehen.

Mathematisches Lernen als Modellfall

Mathematik eignet sich besonders gut, um neuronale Veränderungen sichtbar zu machen. Sie verlangt exakte symbolische Verarbeitung und logisches Denken, Prozesse, die sich klar in Aktivitätsmustern abbilden. Der Erfolg der Studie liegt auch darin, dass sie ein präzises Trainingsfeld wählte. Die gemessenen Fortschritte lassen sich verlässlich quantifizieren, und ihre neuronalen Korrelate sind gut bekannt. Dadurch konnte das Forschungsteam Mechanismen identifizieren, die in abstrakteren Lernbereichen schwer messbar wären. Die Ergebnisse dürften jedoch weit über Mathematik hinausreichen, da ähnliche Netzwerke bei Sprache, Musik und räumlichem Denken beteiligt sind.

Lernen als Zusammenspiel von Chemie und Architektur

Die Kombination aus neurochemischer Offenheit und struktureller Stabilität erweist sich als idealer Nährboden für Wissenserwerb. Geringe Hemmung erlaubt Veränderung, starke Vernetzung sorgt für Ordnung. Diese Dualität spiegelt ein Prinzip, das auch in anderen biologischen Systemen gilt: Flexibilität ohne Chaos, Stabilität ohne Starre. Das Gehirn lernt am besten, wenn es beides zugleich besitzt. Neurostimulation wirkt in diesem Gleichgewicht wie ein Impuls, der es kurzzeitig in einen optimalen Zustand versetzt. Die Erkenntnis, dass Lernen auf dieser Balance beruht, verbindet Molekularbiologie, Physik und Pädagogik zu einem gemeinsamen Verständnis menschlicher Entwicklung.

Erkenntnisgewinn für die Neurowissenschaft

Zacharopoulos und Kolleginnen liefern mit dieser Arbeit mehr als einen empirischen Befund. Sie eröffnen ein neues Forschungsfeld, das Neurochemie, Netzwerkanalyse und Verhalten integriert. Ihre Studie zeigt, dass sich individuelle Lernunterschiede objektiv messen und teilweise vorhersagen lassen. Damit entsteht eine Wissenschaft des Lernens, die über Pädagogik hinausgeht und die Biologie des Wissens selbst beschreibt. Lernen wird nicht länger als bloßer Prozess im Klassenzimmer betrachtet, sondern als dynamisches Zusammenspiel chemischer, elektrischer und kognitiver Systeme. Diese Perspektive markiert einen Paradigmenwechsel: Bildung beginnt im Gehirn, lange bevor sie in Unterrichtsformen sichtbar wird.

Die physiologischen Grundlagen des individuellen Lernvermögens

Lernen lässt sich nicht auf reine Informationsaufnahme reduzieren. Es ist ein körperlicher Prozess, der auf molekularer, zellulärer und systemischer Ebene stattfindet. Wenn eine Person Neues begreift, verändert sich die Leitfähigkeit einzelner Synapsen. Proteine werden umgebaut, Membranrezeptoren verschoben, DNA-Transkriptionen angepasst. Diese Umbauarbeiten erfordern eine präzise biochemische Steuerung. Neurotransmitter wie GABA, Glutamat oder Dopamin regulieren, ob diese Prozesse gefördert oder gebremst werden. Das Zusammenspiel dieser Stoffe entscheidet über Geschwindigkeit und Tiefe des Lernens. Die Studie von Zacharopoulos und Kolleginnen zeigt, dass die individuelle Ausstattung an diesen chemischen Reglern maßgeblich bestimmt, wie stark äußere Stimulation wirkt.

GABA als Torwächter neuronaler Plastizität

Gamma-Aminobuttersäure ist der zentrale Gegenspieler des erregenden Glutamats. Beide Systeme halten die Balance zwischen Aktivierung und Schutz vor Überlastung. In Lernphasen verschiebt sich dieses Gleichgewicht zugunsten leichter Erregbarkeit. Niedrige GABA-Spiegel ermöglichen, dass Neuronen häufiger feuern und neue Synapsen bilden. Wird die Hemmung zu stark, erstarrt das Netzwerk und behält alte Muster bei. Genau hier setzt die Neurostimulation an: Sie verstärkt die Wirkung ohnehin vorhandener Plastizitätsfenster. Bei Menschen mit niedrigerem GABA-Level öffnet sich das Fenster weiter, während hohe Konzentrationen die Wirkung abschirmen. Lernen wird damit zu einem fein regulierten biologischen Zustand, nicht zu einer Dauerleistung.

Funktionelle Konnektivität als Infrastruktur des Wissens

Jedes Wissen basiert auf der Fähigkeit des Gehirns, Informationen zwischen Regionen zu verteilen. Die funktionelle Konnektivität beschreibt, wie synchron unterschiedliche Areale feuern. Diese Synchronität bildet das Rückgrat komplexer kognitiver Prozesse. Wenn sie hoch ist, können sensorische, emotionale und analytische Daten schnell integriert werden. Fehlt sie, entstehen Inseln isolierter Aktivität, die Lernfortschritte behindern. tRNS scheint diese Synchronität kurzfristig zu verbessern, indem sie Mikrofluktuationen ausgleicht. Das Netzwerk arbeitet kohärenter, wodurch neue Verknüpfungen leichter entstehen. Der Effekt gleicht dem Stimmen eines Orchesters: Nur wenn alle Instrumente auf dieselbe Tonhöhe gebracht sind, entsteht Harmonie – und genau diese Harmonie bildet die Grundlage stabilen Wissens.

Neurostimulation als gezielte Aktivierung

Elektrische Stimulation erzeugt keine neuen Gedanken, sie schafft optimale Bedingungen, damit Gedanken entstehen. Die zufällige Frequenz des Stroms verhindert Gewöhnung und aktiviert eine Vielzahl von Neuronen gleichzeitig. Dieser unspezifische Reiz fördert Selbstorganisation im Netzwerk. Im Gegensatz zu pharmakologischen Eingriffen wirkt tRNS nicht über Rezeptoren oder chemische Veränderungen, sondern über elektrische Dynamik. Das Verfahren nutzt damit denselben Mechanismus, den das Gehirn ohnehin verwendet, um Aufmerksamkeit zu modulieren. Diese Natürlichkeit erklärt, warum die Methode gut verträglich ist und kaum Nebenwirkungen zeigt. Die Stimulation verstärkt, was bereits vorhanden ist – ähnlich wie ein Verstärker, der leise Musik klarer hörbar macht, ohne die Melodie zu verändern.

Lernen als oszillierender Prozess

Neurowissenschaftliche Modelle beschreiben Lernen als rhythmisches Wechselspiel aus Aktivierung und Konsolidierung. Während der aktiven Phase entstehen neue Verbindungen, in Ruhephasen werden sie stabilisiert. Die Qualität dieser Oszillation entscheidet über die Tiefe des Gelernten. Zu viel Aktivierung führt zu Informationsrauschen, zu wenig verhindert Fortschritt. Neurostimulation kann diesen Rhythmus feinjustieren, indem sie das System sanft in einen Zustand optimaler Erregung versetzt. Der Effekt ähnelt der Wirkung von Schlaf oder Meditation, die ebenfalls durch spezifische Frequenzmuster im Gehirn charakterisiert sind. Lernen ist also weniger ein linearer, sondern ein schwingender Prozess, in dem Timing und Balance wichtiger sind als Dauer und Intensität.

Individualisierung als Zukunft der Lernforschung

Die Studie zeigt, dass universelle Lernstrategien an ihre Grenzen stoßen. Biologische Unterschiede erfordern differenzierte Ansätze. Ein Lernsystem, das die Neurochemie des Individuums berücksichtigt, könnte künftig Trainingspersonal und Bildungstechnologien revolutionieren. Denkbar sind neuroadaptive Lernplattformen, die Stimulation, Feedback und Pausen dynamisch anpassen. Solche Systeme würden auf Echtzeitdaten aus Gehirnaktivität oder Herzfrequenz reagieren und den optimalen Lernzeitpunkt berechnen. Diese Vision ist keine Science-Fiction, sondern logische Konsequenz der aktuellen Forschung. Lernen könnte dadurch effizienter, gesünder und gerechter werden – weg von starren Lehrplänen hin zu einer Pädagogik, die sich an biologischer Realität orientiert.

Ethische Dimension des Neuro-Enhancements

Die Möglichkeit, Lernen technisch zu unterstützen, wirft moralische Fragen auf. Wenn Neurostimulation Leistung verbessert, entsteht Druck, sie zu nutzen. Bildung könnte zum biotechnologischen Wettbewerb werden. Zacharopoulos und Kolleginnen betonen, dass ihre Forschung nicht dem Ziel dient, Menschen zu optimieren, sondern das Verständnis natürlicher Lernprozesse zu vertiefen. Der entscheidende Unterschied liegt zwischen Förderung und Manipulation. Neurostimulation kann helfen, Lernblockaden zu lösen oder Rehabilitation zu beschleunigen, sie darf aber nicht als Werkzeug zur Leistungssteigerung missverstanden werden. Ethikkommissionen werden künftig stärker gefordert sein, klare Grenzen zu definieren, um den wissenschaftlichen Fortschritt mit sozialer Verantwortung zu verbinden.

Übertragbarkeit auf klinische Anwendungen

Die Mechanismen, die im Lernkontext wirken, gelten auch in der Medizin. Patienten mit Schlaganfall oder neurodegenerativen Erkrankungen zeigen ähnliche Muster eingeschränkter Konnektivität und erhöhter Hemmung. Frühere Pilotstudien deuten an, dass tRNS motorische und sprachliche Rehabilitation fördern kann, wenn sie gezielt auf betroffene Regionen angewendet wird. Die vorliegende Arbeit liefert dafür eine theoretische Grundlage: Wer versteht, wie elektrische Impulse die Plastizität modulieren, kann Therapien präziser planen. Damit wird Neurostimulation zum Bindeglied zwischen Pädagogik und Neurologie – ein Werkzeug, das Lernen, Heilung und Anpassung über denselben biologischen Mechanismus verbindet.

Wissenschaftliche Verantwortung und gesellschaftlicher Nutzen

Die Ergebnisse dieser Forschung mahnen zu einer neuen Sicht auf Lernen. Wissenserwerb ist nicht unbegrenzt steigerbar, sondern an biologische Bedingungen gebunden. Wenn Bildungssysteme diese Erkenntnis ignorieren, riskieren sie Überforderung und Ineffizienz. Schulen, Universitäten und Unternehmen könnten künftig stärker auf neurobiologische Rhythmen achten, Pausen integrieren, Lernzeiten individualisieren und mentale Belastung als physiologischen Faktor verstehen. Die Neurostimulation ist dabei nicht Selbstzweck, sondern Symbol einer Entwicklung: Sie zeigt, dass Lernen tiefer verankert ist, als es Lehrbücher beschreiben. Wer begreift, dass jedes Wissen im Körper beginnt, erkennt Bildung als biologische Kooperation zwischen Mensch und Gehirn.

Von der Forschung zur Bildungspraxis

Die Entdeckung, dass Lernen durch elektrische Stimulation und neurochemische Balance beeinflusst werden kann, verändert den Blick auf Bildung grundlegend. Schulen, Hochschulen und Weiterbildungsprogramme orientieren sich bislang an äußeren Strukturen: Lehrplänen, Stundenkontingenten, Prüfungszyklen. Die Neurowissenschaft zeigt, dass diese Takte selten mit den inneren Rhythmen des Gehirns übereinstimmen. Lernen geschieht nicht linear, sondern in Wellen neuronaler Erregung und Erholung. Wer diese Dynamik berücksichtigt, kann Unterricht so gestalten, dass er mit den biologischen Phasen der Aufnahmefähigkeit harmoniert. Die Forschung zu tRNS liefert dafür ein Modell: Präzise, individualisierte Impulse wirken nachhaltiger als uniforme Dauerbelastung. Bildungspolitik, die sich an neurobiologischen Erkenntnissen orientiert, könnte Lernumgebungen schaffen, die weniger auf Disziplin, dafür mehr auf neuronale Effizienz setzen.

Chancen einer neuroinformierten Pädagogik

Die Kombination von Neurowissenschaft und Didaktik eröffnet ein neues Feld – die neuroinformierte Pädagogik. Sie fragt nicht mehr nur, wie Inhalte vermittelt werden, sondern wann und unter welchen Bedingungen das Gehirn sie am besten integriert. Erkenntnisse über GABA-Level, Schlafzyklen und Aufmerksamkeitsfenster könnten künftig Lernzeiten, Pausen und Wiederholungsphasen präziser steuern. Digitale Lernplattformen könnten physiologische Daten nutzen, um Überlastung zu erkennen und adaptive Lernvorschläge zu geben. Damit rückt Lernen näher an seine biologische Basis heran. Diese Entwicklung birgt die Chance, Bildung weniger von sozialen Zufällen abhängig zu machen und stattdessen neurobiologisch gerechter zu gestalten – jeder lernt anders, weil jedes Gehirn anders organisiert ist.

Grenzen der Anwendung und offene Fragen

Trotz des enormen Erkenntnisgewinns bleibt vieles unklar. Die Studie von Zacharopoulos und Kolleginnen untersucht kurzfristige Effekte. Langfristige Auswirkungen wiederholter Stimulation sind kaum erforscht. Ebenso ist ungewiss, wie sich tRNS bei Jugendlichen, älteren Menschen oder Personen mit neurologischen Erkrankungen auswirkt. Die Übertragung experimenteller Ergebnisse in den Alltag erfordert vorsichtige Abwägung. Das Gehirn ist kein beliebig manipulierbares System, sondern ein hochsensibles Organ, dessen Gleichgewicht leicht kippen kann. Forschende warnen daher, Neurostimulation außerhalb kontrollierter Bedingungen anzuwenden. Der Weg von der Laborerkenntnis zur sicheren pädagogischen Nutzung ist lang, und wissenschaftliche Sorgfalt bleibt das zentrale Schutzinstrument gegen Fehlanwendung.

Gesellschaftliche Bedeutung und ethische Verantwortung

Mit der wachsenden Erkenntnis über neuronale Steuerbarkeit entstehen neue ethische Herausforderungen. Wenn Bildung durch Technik optimiert werden kann, wird sie gleichzeitig zu einer Frage von Zugänglichkeit und Gerechtigkeit. Wer die Mittel besitzt, Neurotechnologien zu nutzen, könnte seine Lernfähigkeit gezielt steigern, während andere zurückbleiben. Diese Entwicklung birgt das Risiko einer „neurobiologischen Ungleichheit“. Die Forschungsgemeinschaft reagiert darauf mit Forderungen nach offenen Publikationen, transparenten Standards und klaren ethischen Leitlinien. Der offene Zugang der PLOS-Biology-Studie ist in diesem Zusammenhang mehr als ein formales Detail: Er symbolisiert das Ideal wissenschaftlicher Gleichberechtigung. Wissen, das den menschlichen Geist betrifft, sollte allen zugänglich sein – nicht nur denjenigen, die es sich leisten können.

Interdisziplinäre Zukunft des Lernens

Die Verbindung von Neurowissenschaft, Psychologie und Pädagogik könnte eine neue Epoche der Bildungsforschung einleiten. Künftige Studien werden wahrscheinlich Gehirnscans, genetische Profile und kognitive Leistungstests kombinieren, um individuelle Lernlandkarten zu erstellen. Daraus könnten personalisierte Lernpfade entstehen, die das Gehirn nicht überfordern, sondern gezielt fördern. Gleichzeitig wird sich die Philosophie des Lernens verändern. Bildung wird weniger als Aneignung von Wissen verstanden, sondern als biologisch-mentaler Wachstumsprozess. Diese Sichtweise verknüpft wissenschaftliche Präzision mit humanistischem Anspruch: Lernen bleibt ein zutiefst menschlicher Akt, auch wenn Technologie seine Bedingungen präziser beschreibt.

Lernen im Zeitalter des Neuro-Realismus

Der Begriff Neuro-Realismus beschreibt die Tendenz, wissenschaftliche Erkenntnisse über das Gehirn als unmittelbare Realität des Geistes zu interpretieren. Die Studie von Zacharopoulos et al. zeigt, wie verführerisch diese Vorstellung ist – und wie vorsichtig man mit ihr umgehen muss. Elektrische Ströme können Lernprozesse unterstützen, aber sie erklären nicht, warum ein Mensch überhaupt lernen will. Motivation, Sinn und kultureller Kontext bleiben unersetzlich. Neurostimulation ist ein technisches Werkzeug, kein Ersatz für Neugier. Die größte Stärke der aktuellen Forschung liegt darin, die körperlichen Voraussetzungen des Lernens zu beleuchten, nicht seine Bedeutung zu ersetzen. Der Neuro-Realismus erinnert daran, dass Wissenschaft und Menschlichkeit nur gemeinsam Zukunft haben.

Fazit

Die Forschung von Zacharopoulos und Kolleginnen liefert ein präzises, zugleich humanes Bild des Lernens. Sie zeigt, dass geistige Entwicklung kein Zufall ist, sondern das Ergebnis fein abgestimmter Prozesse zwischen Chemie, Elektrizität und Erfahrung. Lernen ist weder bloß Training noch reine Inspiration, sondern ein biologisch eingebetteter Akt der Selbstveränderung. Neurostimulation wie tRNS öffnet neue Wege, dieses Potenzial gezielt zu unterstützen – vorausgesetzt, sie wird verantwortungsvoll eingesetzt. Die Verbindung von Neurowissenschaft und Pädagogik könnte Bildung revolutionieren, ohne sie zu entmenschlichen. Denn der eigentliche Fortschritt liegt nicht in der Kontrolle des Gehirns, sondern im Verständnis seiner Grenzen.

Originalstudie (Open Access):

PLOS Biology – Functional connectivity and GABAergic signaling modulate the enhancement effect of neurostimulation on mathematical learning (2025)