Mittelalterliche Städte bieten nur fragmentarische Quellen, selten präzise Geokoordinaten. Alte Stadtpläne fehlen meist, Grundstücksregister und Grundbücher liefern nur bezogene Lagebeziehungen. Die räumliche Rekonstruktion bleibt schwierig, weil Siedlungsmuster, soziale Netzwerke und urbane Struktur unscharf bleiben. Historikerinnen und GIS-Expertinnen stehen daher vor der Herausforderung, aus heterogenen Textquellen räumliche Relationen abzuleiten. Die Studie „Approximating Spatial Distance Through Confront Networks“ schlägt einen neuartigen Lösungsansatz vor und integriert digitale Methoden in die historische Stadtforschung.

Digitale Netzwerkanalyse in der Stadtgeschichte

Confront-Netzwerke als Brücke zwischen Text und Raum

„Confronts“ beschreiben in mittelalterlichen Dokumenten, dass Grundstücke oder Gebäude zueinander liegen, angrenzen oder einander gegenüberstehen. Diese unscharfen Relationen lassen sich als Kanten in einem Netzwerkmodell abbilden. Jeder Ort oder Besitz wird zum Knoten, angrenzende Objekte erhalten eine Verbindung, ein „Confront Edge“. Ein solcher Graph erlaubt es erstmals, aus rein textuell definierten Beziehungen räumliche Annäherungswerte abzuleiten. Die Studie überträgt historische Schreibweisen in digitale Form und nutzt Netzwerkanalyse, um Struktur, Nachbarschaft und Abstand zwischen Orten abzuschätzen.

Avignon als Pilottest medievaler Netzwerkanalyse

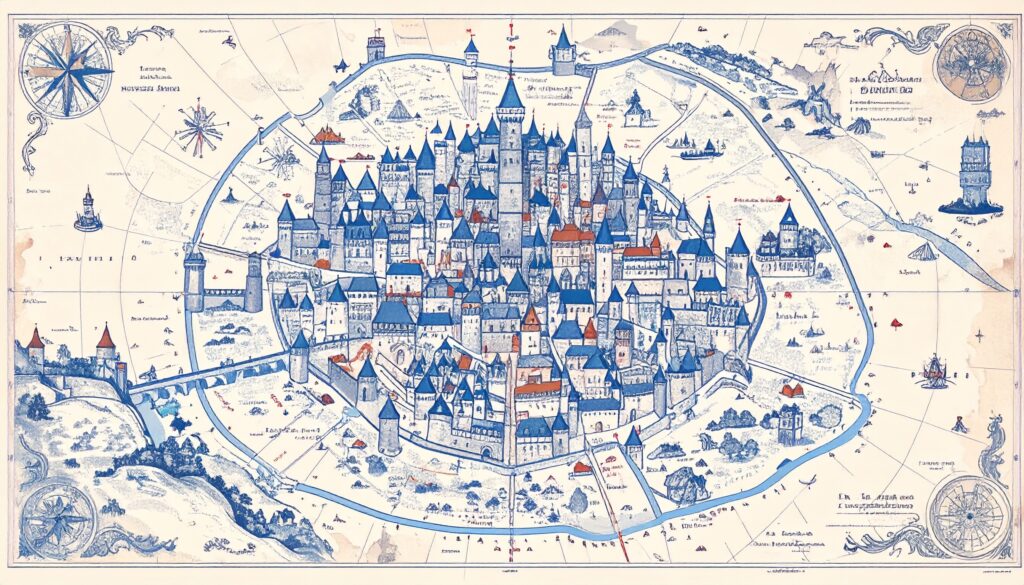

Als Anwendungsbeispiel dient die Stadt Avignon zur Zeit des 14. Jahrhunderts, ausgewählt wegen reichhaltiger Quellenlage. Grundbücher der Stadt enthalten detaillierte Angaben zu Grundstücksgrenzen, Besitzern und angrenzenden Flächen. Diese Texte wurden mit OCR und Natural Language Processing digitalisiert, geparst und in Graphenmodelle überführt. Die Konfront-Netzwerke ermöglichen eine semantische Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadtstruktur, ohne auf geographisch exakte Messungen zurückgreifen zu müssen. Daraus ergibt sich ein datenbasiertes Bild mittelalterlicher Urbanität und sozialer Interaktion.

Von Knoten zu Karten: räumliche Interpretation digitaler Graphen

Jeder Knoten entspricht einem Ort, jede Kante spiegelt räumliche Nähe wider: gemeinsame Grundstücksgrenzen führen zu Verbindungen. Die Analyse quantifiziert Distanzen durch Netzwerkeigenschaften wie kürzeste Pfade, Cluster und Dichte. Community Detection Algorithmen identifizieren räumlich kohärente Nachbarschaften, ohne Verwendung von Koordinaten. Dadurch entsteht eine de facto Stadtkarte, die auf sprachlicher Information basiert. Mit diesem Modell lassen sich städtische Quartiere und deren soziale Zusammensetzung digital rekonstruieren, eine innovative Methode für digitale Geisteswissenschaften und historische Stadtforschung.

Historische Stadtbilder neu interpretieren

Dieser Ansatz eröffnet Historikern und Archäologen neue Perspektiven: Stadtsegmente lassen sich digital trennen, sozialräumliche Beziehungen lassen sich sichtbar machen. Eine Graph-basierte Annäherung erlaubt Aussagen über zentrale Knoten (z.B. Marktplätze, Kirchen), über mögliche Verkehrswege oder Nachbarschaftsstrukturen. Die Dokumentation der Methode ist offen, Code und Daten frei verfügbar. Dadurch wird Kantengewichtungen analog zu realen Nachbarschaftslagen möglich und eine methodische Transparenz erreicht, die Nachnutzbarkeit über Sprach- und Quellenräume hinweg garantiert.

Bedeutung für digitale Geschichtswissenschaft

Diese Studie steht exemplarisch für die digitale Transformation der Geschichtswissenschaft. Sie kombiniert historische Quellen, Informatik und Netzwerktheorie zu einem innovativen Forschungsdesign. Technologie erweitert den Werkzeugkasten von Historikern: Textanalyse wird zu Raumanalyse. Methodisch besonders interessant ist der pragmatische Umgang mit Unsicherheiten, etwa durch statistische Validierung gegen historische Kartenfragmente. Confront-Netzwerke eröffnen Wege, digitale Quellenauswertung mit räumlicher Modellbildung zu verbinden und bieten ein Vorbild für zukünftige Forschungsansätze in anderen historischen Stadträumen.

Konfrontnetzwerke als innovative Lösung

Vom schriftlichen Grenzvermerk zur digitalen Relation

Historische Quellen wie mittelalterliche Grundbücher beschreiben räumliche Beziehungen nicht in Metern, sondern mit Formulierungen wie „grenzt an“, „liegt neben“ oder „stößt an“. Diese Angaben, oft als Konfrontationen bezeichnet, beziehen sich auf andere Grundstücke oder Gebäude und spiegeln die lokale Wahrnehmung von Raum wider. Solche Texte enthalten keine Karten, aber ein relationales Raumverständnis, das sich digital in Netzwerken abbilden lässt. Dabei wird jeder im Text genannte Ort ein Knoten, jede Konfrontation eine Kante. Diese Modellierung überführt sprachliche Nähe in rechnerisch messbare Struktur und schafft so die Basis für eine algorithmisch analysierbare Raumordnung.

Netzwerktheorie trifft historische Raumanalyse

Die Grundlage des Konfrontnetzwerks ist ein ungerichteter Graph, in dem jedes Grundstück oder Objekt als Knoten erscheint und durch Konfrontrelationen mit Nachbarn verbunden wird. Die resultierende Struktur spiegelt das urbane Geflecht einer Stadt ohne exakte Koordinaten wider. Das Netzwerk kann dabei auf verschiedene Weise konstruiert werden, etwa durch einfache Kanten für jeden Konfronttext oder durch Gewichtung nach Häufigkeit und Richtung der Nennung. Die Wahl der Modellierung beeinflusst direkt die Analysemöglichkeiten, denn dichte Cluster, zentrale Knoten oder Pfadlängen lassen sich nur berechnen, wenn die Datenstruktur diese Aspekte korrekt abbildet.

Mehrdimensionale Nähe: strukturelle Distanzen ohne Geodaten

Konfrontnetzwerke erlauben eine Approximation räumlicher Distanz, auch wenn keine Karten oder Maßeinheiten vorliegen. Je mehr Ecken zwischen zwei Knoten liegen, desto wahrscheinlicher ist eine größere räumliche Entfernung. Kürzeste Pfade im Netzwerk können dabei als Annäherung physischer Distanzen dienen, etwa indem die durchschnittliche Pfadlänge zwischen zwei Gebäuden ermittelt wird. Zusätzlich kann durch Analyse der Netzwerkdichte auf urbanen Verdichtungsgrad geschlossen werden. Dichte Teilnetzwerke deuten auf enge Nachbarschaften hin, während schwach verbundene Bereiche auf Randzonen oder getrennte Siedlungszellen schließen lassen.

Alternative Ansätze im Vergleich

In der Studie wurden unterschiedliche Modellierungsstrategien erprobt. Ein simples ungewichtetes Netzwerk wurde einer Variante mit gewichteten Kanten gegenübergestellt, bei der mehrfach genannte Konfrontationen stärker gewichtet werden. Zusätzlich untersuchten die Autoren, ob es sinnvoll ist, räumliche Blöcke über sogenannte virtuelle Knoten zu verbinden, um Blockstruktur zu simulieren. Diese alternativen Modellierungen wurden anhand von Kriterien wie Konnektivität, Clusterkohärenz und Vergleich mit bekannten Stadtteilen bewertet. Ziel war es, diejenige Netzwerkstruktur zu identifizieren, die historische Stadtstrukturen am besten approximiert, ohne in Spekulation oder Überinterpretation abzugleiten.

Potenziale für die Geschichtswissenschaft

Konfrontnetzwerke sind mehr als ein Ersatz für fehlende Karten. Sie bilden eine Methode, um auf Basis historischer Sprachdaten urbane Strukturen zu rekonstruieren und sichtbar zu machen. Damit eröffnen sie eine neue Form der digitalen Raumanalyse, die sich nicht auf moderne Vermessungsdaten verlässt, sondern mittelalterliches Raumverständnis respektiert. Besonders wertvoll ist diese Technik für Städte, deren topographische Daten verloren sind, aber deren archivalische Texte erhalten blieben. Sie erlaubt Historikerinnen, Archäologen und Stadtplanungsforschenden, differenzierte Aussagen über räumliche Organisation, soziale Nähe und urbanes Wachstum zu treffen – basierend auf den sprachlichen Mustern der Vergangenheit.

Datenerfassung aus Grundbüchern

Herausforderungen bei historischen Texten

Mittelalterliche Grundbücher sind keine strukturierten Datenbanken, sondern handschriftliche Dokumente mit unregelmäßigen Einträgen, stark variierenden Begriffen und oft beschädigten Stellen. Die Digitalisierung dieser Quellen beginnt mit der Transkription und Texterkennung, meist durch OCR kombiniert mit manuellem Korrekturlesen. Doch allein lesbarer Text reicht nicht aus. Erst durch linguistische Analyse lässt sich extrahieren, welches Grundstück gemeint ist, wo es liegt und zu welchen anderen Objekten es in Beziehung steht. Die Studie arbeitet mit einem Datensatz aus dem Registerbuch von Avignon, das über 3000 Einträge enthält und ein komplexes Netz aus Besitzverhältnissen, Grenzbeschreibungen und Adressen bildet.

Verarbeitung durch NLP und Entity Recognition

Ein zentrales Werkzeug der Datenerfassung war die benutzerdefinierte Named Entity Recognition (NER), mit der relevante Textbausteine wie Eigennamen, Flächenangaben oder Konfrontrelationen identifiziert werden. Die Autoren der Studie entwickelten ein regelbasiertes Parsing-System, das durch semantische Muster erkennt, ob es sich um einen Eigentümer, ein angrenzendes Objekt oder eine Richtungsangabe handelt. Dabei wurden historische Begriffe wie „contiguum“, „contra“, „versus“ oder „prope“ analysiert, die im mittelalterlichen Latein verschiedene Grade von Nähe oder Orientierung ausdrücken. Diese Textelemente wurden in standardisierte Relationen überführt und zu digitalen Knotenpunkten und Verbindungen verdichtet.

Aufbau des Graphmodells

Nach der Identifikation aller relevanten Entitäten wurden diese in ein relationales Datenmodell überführt, aus dem der Graph generiert wurde. Jeder Grundstückseintrag wurde ein Knoten. Wenn ein Grundstück laut Text „an das Haus des X“ grenzt, entsteht eine ungerichtete Kante zwischen beiden Knoten. Mehrere Nennungen führen zu mehrfachen Kanten oder höherem Gewicht. Die Erstellung des vollständigen Netzwerks erfolgte in Python mit Netzwerkbibliotheken wie NetworkX. Das Resultat war ein konfrontbasiertes Netzwerk mit über 2900 Knoten und rund 11.000 Kanten – ein digitales Abbild der dichten mittelalterlichen Stadtstruktur von Avignon, basierend auf Text und Sprache statt auf Geometrie.

Verifizierung und Datenbereinigung

Da historische Quellen auch Fehler, Lücken oder Mehrdeutigkeiten enthalten, wurde eine methodische Verifikation eingebaut. Mehrdeutige Einträge ohne klar identifizierbare Konfrontationen wurden ausgeschlossen oder separat markiert. Zudem wurde geprüft, ob alle Knoten im Netzwerk mindestens eine Verbindung besitzen, um isolierte Punkte auszuschließen. Ein Abgleich mit bekannten historischen Karten der Stadt erlaubte eine grobe Validierung der räumlichen Verteilung. Wo möglich, wurde der Netzwerkrand durch externe Daten ergänzt, etwa durch bekannte Straßenzüge oder kirchliche Bezirke, die als Referenzpunkte dienten. So entstand ein belastbarer, wenn auch nicht vollständiger digitaler Stadtkern.

Vorteile der semantischen Digitalisierung

Die Kombination aus OCR, semantischem Parsing und strukturierter Modellbildung hebt die digitale Geschichtsforschung auf ein neues Niveau. Wo frühere Analysen sich auf handgezeichnete Karten oder subjektive Interpretation verließen, schafft dieses Verfahren eine nachprüfbare, maschinenlesbare Grundlage. Es erlaubt die Reproduktion der Analyse, das Testen alternativer Modelle und die Integration mit anderen Datenquellen. Damit wird Geschichte nicht nur greifbarer, sondern auch überprüfbarer und vergleichbarer – ein fundamentaler Schritt hin zu einer datenbasierten Stadtgeschichtsforschung, die sich nicht auf Vermutungen, sondern auf systematisch erschlossene Quellen stützt.

Graphgenerierung und Methodenauswahl

Varianten der Netzwerkkonstruktion

Die Erstellung eines funktionalen Netzwerks aus historischen Konfrontationen erfordert methodische Entscheidungen, die das Analyseergebnis maßgeblich beeinflussen. In der Studie wurden mehrere Varianten der Graphgenerierung getestet, um die jeweils optimale Struktur für die Rekonstruktion räumlicher Distanzen zu bestimmen. Dabei standen insbesondere zwei Modellierungsstrategien im Fokus: ungewichtete Netzwerke, bei denen jede Konfrontation als einfache Verbindung zählt, und gewichtete Netzwerke, bei denen mehrfach erwähnte Konfrontationen ein stärkeres Gewicht und damit eine kürzere angenommene räumliche Distanz erhalten. Zusätzlich wurde mit der Einbeziehung virtueller Zwischenknoten experimentiert, um Blockstrukturen zu simulieren, die durch fragmentarische Einträge sonst unverbunden bleiben würden.

Kriterien für die Auswahl des besten Modells

Um zu bestimmen, welches Netzwerk die historische Stadtstruktur am besten abbildet, wurden mehrere Metriken berechnet. Dazu gehörten durchschnittliche Knotendistanz, Anzahl der verbundenen Komponenten, Durchmesser des Netzwerks und der Modularity-Score bei der Anwendung von Community-Detection-Algorithmen. Ziel war es, ein Netzwerk zu erzeugen, das möglichst kohärente, intern stark verbundene und extern deutlich abgegrenzte Bereiche aufweist. Gleichzeitig sollte die durchschnittliche Pfadlänge klein genug bleiben, um eine realistische Annäherung der räumlichen Nähe sicherzustellen. Die idealtypische Konfiguration ergab sich aus einem gewichteten Graphen ohne virtuelle Knoten, da diese tendenziell zu übermäßiger Verknüpfung führten und historische Differenzierung überlagerten.

Bedeutung der Gewichtung

Die Einführung gewichteter Kanten erwies sich als entscheidender Fortschritt. Wenn ein Grundstück mehrfach mit demselben Nachbarn konfrontiert wird – etwa durch Wiederholungen über verschiedene Jahre oder in getrennten Abschnitten eines Registers – signalisiert das eine erhöhte Wahrscheinlichkeit räumlicher Nähe. Durch mathematische Gewichtung dieser Kanten konnten zentrale Beziehungen verstärkt und weniger bedeutsame Verbindungen abgeschwächt werden. In der Praxis wurden die Kantengewichte als Kehrwert in die Berechnung von Distanzen übernommen, was dazu führte, dass stark gewichtete Kanten als „kürzer“ galten und somit bevorzugte Wege im Netzwerk bildeten. Diese Modellierung erhöht die Präzision räumlicher Approximation deutlich und erlaubt differenzierte Aussagen über Nachbarschaft und Zentralität.

Rolle der Netzwerkmetriken

Die Analyse der resultierenden Netzwerke nutzte klassische Metriken der Netzwerkanalyse. Der Clustering-Koeffizient lieferte Hinweise auf lokale Gruppierung, der Betweenness-Zentralitätswert identifizierte Vermittlungspunkte zwischen Stadtteilen, und der Degree jedes Knotens reflektierte die Anzahl benachbarter Grundstücke. Durch Kombination dieser Metriken entstand ein kartographisch anmutendes Bild der Stadt, das auf Netzstruktur statt Geometrie basierte. Besonders auffällig waren Regionen mit hoher innerer Konnektivität und gleichzeitig geringer Außenvernetzung, da sie historische Nachbarschaften oder soziale Segregation indizieren konnten. Solche Befunde lassen sich anschließend mit archäologischen oder archivalischen Daten abgleichen, um Hypothesen zur Stadtstruktur zu entwickeln oder zu verifizieren.

Abwägung zwischen Einfachheit und Realismus

Ein wesentlicher methodischer Zielkonflikt bestand in der Balance zwischen Modellvereinfachung und realistischer Abbildung. Ein einfaches Netzwerkmodell mit wenigen Parametern ist transparent und leichter interpretierbar, vernachlässigt jedoch die Komplexität der Quellen. Detailliertere Modelle mit Gewichtung, Richtungsinformation oder virtuellen Knoten bieten realistischere Strukturen, erfordern aber auch mehr Annahmen und bergen das Risiko der Überanpassung. Die Autoren entschieden sich daher für ein Modell mittlerer Komplexität: ausreichend differenziert, um historische Muster zu erkennen, aber noch robust gegenüber Datenunsicherheiten. Diese Balance ermöglicht eine flexible Übertragbarkeit auf andere Städte und Zeiträume mit ähnlich strukturierten Quellen.

Community Detection zur Stadtsegmentierung

Netzwerkanalyse als Instrument zur Raumgliederung

Historische Städte entwickelten sich nicht nach einheitlichen Plänen, sondern folgten sozialen, wirtschaftlichen und topographischen Dynamiken. In Abwesenheit moderner Katasterkarten bietet die Netzwerkanalyse einen alternativen Zugang zur Rekonstruktion solcher Strukturen. In der vorliegenden Studie diente die Methode der Community Detection zur Identifikation von funktionalen Stadtsegmenten innerhalb des Konfrontnetzwerks. Ziel war es, Regionen mit hoher interner Vernetzung und geringer äußerer Verbindung zu isolieren – ein Indikator für räumliche, soziale oder funktionale Kohärenz. Diese so identifizierten Gruppen erlauben Rückschlüsse auf mögliche mittelalterliche Nachbarschaften, Quartiere oder Berufscluster.

Louvain-Algorithmus als Analysetool

Zur Erkennung solcher Gemeinschaften nutzten die Forschenden den Louvain-Algorithmus, ein heuristisches Verfahren zur Maximierung der modularen Struktur innerhalb eines Netzwerks. Dieser Algorithmus identifiziert Cluster von Knoten, die dichter miteinander verbunden sind als mit dem übrigen Netzwerk. Er arbeitet effizient auch bei großen Graphen und ist deshalb besonders geeignet für komplexe historische Netze mit vielen Relationen. Im Fall von Avignon führte der Algorithmus zur Identifikation von 31 Clustern, die sich weitgehend stabil und konsistent über verschiedene Modellvarianten hinweg zeigten. Jeder dieser Cluster stellt eine hypothetische Stadtzone dar, die auf Textrelationen und nicht auf Kartendaten basiert.

Interpretation der Clusterstruktur

Die räumliche Bedeutung der ermittelten Cluster ergibt sich nicht nur aus der Netzwerktopologie, sondern auch aus ihrer semantischen und historischen Interpretation. Viele der identifizierten Gemeinschaften korrelieren mit bekannten sozialen Gruppen wie Handwerkervierteln, geistlichen Bezirken oder Märkten. In einem besonders gut dokumentierten Teilnetzwerk zeigten sich klare Grenzen zwischen einem jüdischen Viertel, einer Kaufmannsstraße und einem kirchlichen Bezirk, obwohl diese Abgrenzungen im historischen Text nie explizit formuliert waren. Die Graphanalyse bringt also latente Strukturen ans Licht, die durch häufige Konfrontation und Netzwerknähe implizit im Quellenmaterial verborgen sind.

Validierung durch externe Daten

Um die Aussagekraft der identifizierten Gemeinschaften zu überprüfen, wurden sie mit externen historischen Informationen abgeglichen. Vergleichbare Quellen wie Steuerregister, Berufsdatenbanken oder städtische Verordnungen lieferten Hinweise auf funktionale Zusammenhänge. Wo etwa ein Cluster überwiegend Grundstücke von Bäckern enthielt, ließ sich auf ein Gewerbeviertel schließen. In anderen Fällen korrespondierte die Topologie der Gemeinschaft mit bekannten Klosterbezirken oder städtischen Mauerringen. Dieser interdisziplinäre Abgleich zeigt, dass die Community Detection nicht nur technische Cluster produziert, sondern historisch plausibel rekonstruierte Stadtsegmente hervorbringt.

Grenzen und methodische Reflexion

Trotz der überzeugenden Ergebnisse bleibt die Community Detection ein heuristisches Verfahren mit Abhängigkeit von Parametern und Ausgangsstruktur. Die Wahl des Algorithmus, der Granularität und der Kantengewichte beeinflusst die Resultate maßgeblich. Die historische Interpretation muss daher mit methodischer Vorsicht erfolgen. Nicht jeder identifizierte Cluster repräsentiert zwangsläufig eine historisch existente Nachbarschaft, und überlappende Gemeinschaften lassen sich im klassischen Louvain-Ansatz nicht erfassen. Dennoch eröffnet diese Methodik einen produktiven Rahmen, um historische Stadtgliederung aus textbasierten Netzwerken herauszulesen – ein bedeutender Fortschritt für die digitale Historiografie komplexer urbaner Räume.

Validierung historisch-spatialer Muster

Textstruktur trifft Stadtstruktur

Die Zuverlässigkeit eines konfrontbasierten Netzwerks hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die durch Algorithmen ermittelten Raumstrukturen mit historisch belegten Gegebenheiten übereinstimmen. In der vorliegenden Studie erfolgte eine systematische Validierung durch Vergleich der Netzwerkresultate mit historischen Stadtkarten, bekannten Bauphasen und archivalisch dokumentierten Siedlungszonen. Besonders überzeugend war die Deckungsgleichheit einzelner Cluster mit dem topographischen Verlauf von Hauptstraßen, Marktplätzen oder kirchlichen Bezirken. Durch die Analyse von Pfadlängen innerhalb und zwischen Clustern ließ sich zudem rekonstruieren, welche Zonen als eher zentral oder peripher galten – eine Aussage, die im Mittelalter weniger durch physische Distanz als durch soziale Nähe bestimmt war.

Knoten mit hoher Zentralität

Ein weiterer Validierungsansatz war die Untersuchung von Knoten mit hoher zentraler Netzwerkfunktion. Grundstücke, die in den historischen Texten häufig erwähnt oder mehrfach mit anderen Objekten konfrontiert wurden, zeigten sich auch im Netzwerk als Verbindungsstellen zwischen mehreren Communities. Solche Knoten lassen sich mit zentralen Einrichtungen wie Märkten, Rathäusern oder Hauptkirchen assoziieren. Ihre Relevanz wurde durch Parallelquellen bestätigt, etwa durch Steuerverzeichnisse oder Wegeverordnungen. Besonders aufschlussreich war die Identifikation von Zwischenzonen, in denen sich zentrale Verbindungswege kreuzten, obwohl diese im Text nie als Straßen benannt waren. Der Graph machte sie als strukturelle Drehpunkte sichtbar.

Historische Unsicherheiten quantifizierbar machen

Ein entscheidender Vorteil der Netzwerkanalyse liegt darin, historische Unschärfe nicht zu kaschieren, sondern explizit zu machen. Unterschiedliche Gewichtungen oder die Entfernung unsicherer Konfrontationen führten zu veränderten Clustergrenzen oder Pfadverläufen. Diese Sensitivität des Modells erlaubt eine Simulation von Quellenausfällen oder hypothetischen Varianten der Stadttopografie. Gleichzeitig lassen sich Unsicherheiten quantifizieren, etwa durch die Varianz von Pfadlängen in alternativen Netzwerkkonfigurationen. Dadurch entsteht eine neue Form historiografischer Transparenz, bei der nicht mehr nur das Ergebnis zählt, sondern auch der Weg dorthin nachvollziehbar wird.

Bedeutung für digitale Geschichtsforschung

Integration traditioneller und digitaler Methodik

Konfrontnetzwerke verbinden philologische Textarbeit mit rechnergestützter Modellbildung. Dieser hybride Ansatz bildet eine neue Qualität in der Geschichtsforschung: Quellen werden nicht mehr nur interpretiert, sondern in strukturierte Daten überführt, analysiert und visualisiert. Diese Form der digitalen Hermeneutik ermöglicht eine differenzierte Annäherung an historische Stadträume, ohne deren Eigenlogik zu überformen. Gleichzeitig eröffnet sie neue Perspektiven auf Forschungsfragen, etwa zur Quartiersbildung, sozialen Segregation oder Mobilität im Stadtraum. Die Methode erlaubt Vergleiche zwischen Städten, Zeitepochen und Quellentypen – ein zentrales Kriterium für theoriebildende, transregionale Stadtgeschichtsforschung.

Neue Standards in der Urbanistik

Die Verbindung von Netzwerkanalyse und historischen Stadtquellen schafft eine methodische Grundlage für interdisziplinäre Forschungsvorhaben. Archäologie, Stadtsoziologie und digitale Kartografie können auf denselben Datensätzen arbeiten, weil die Netzwerke unabhängig von Geokoordinaten funktionieren. Besonders in zerstörten, umgebauten oder schlecht dokumentierten Stadtteilen wird dadurch eine wissenschaftlich belastbare Rekonstruktion möglich. Die Offenlegung aller verwendeten Algorithmen und Datensätze entspricht dem Anspruch der Open-Science-Bewegung und schafft Vertrauen in Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Daraus ergibt sich eine neue Form des wissenschaftlichen Dialogs über historische Stadtentwicklung, gestützt auf Rechenkraft, Textanalyse und algorithmisch strukturierte Vergleichbarkeit.

Relevanz für künftige Forschung

Konfrontnetzwerke sind nicht auf Avignon beschränkt. Ähnliche Quellen existieren in zahlreichen Städten Europas, oft in Form von Steuerregistern, Kaufbriefen oder gerichtlichen Protokollen. Die Methode lässt sich mit geringem Anpassungsaufwand übertragen, da sie auf sprachlichen Relationen statt auf lokalen Gegebenheiten beruht. Damit wird ein Skalierungseffekt erzeugt: Lokale Studien können in vergleichende Forschung überführt werden, etwa zu urbaner Dichte, sozialer Heterogenität oder infrastrukturellen Entwicklungspfaden. Das Verfahren ist kompatibel mit Machine Learning, etwa zur automatischen Erkennung von Konfronten in neuen Quellen. So entsteht nicht nur ein Werkzeug zur Rekonstruktion der Vergangenheit, sondern ein dynamisches System für zukünftige Forschungsprojekte in den digitalen Geisteswissenschaften.

Kritik, Limitationen und Ausblick

Grenzen der Quellengüte

Obwohl Konfrontnetzwerke eine neue methodische Tiefe bieten, bleiben sie von der Qualität und Vollständigkeit der Quellen abhängig. Mittelalterliche Grundbücher sind lückenhaft, selektiv überliefert und von unterschiedlichen Schreibern erstellt. Die Sprache ist nicht normiert, regionale Begriffe und juristische Formeln erschweren eine automatische Verarbeitung. Auch bewusste Auslassungen, etwa bei marginalisierten Gruppen oder informellen Besitzverhältnissen, führen zu blinden Flecken im Netzwerk. Diese strukturellen Verzerrungen lassen sich durch Algorithmen nicht aufheben, sondern nur sichtbar machen. Ein Konfrontnetzwerk kann daher nie ein vollständiges Abbild einer historischen Stadt liefern, sondern bleibt eine modellhafte Annäherung an das überlieferte Raumverständnis.

Fehlende Metrik und Richtung

Konfrontrelationen geben Nähe an, aber keine Richtung oder Distanz. Die Kante zwischen zwei Knoten beschreibt, dass A neben B liegt – nicht, ob A links, rechts, nördlich oder südlich liegt. Auch die physische Ausdehnung eines Grundstücks oder dessen Tiefe bleibt unberücksichtigt. Selbst bei gewichteten Kanten können gleich lange Wege sehr unterschiedliche räumliche Bedeutungen haben. Es entsteht ein relationaler, nicht topographischer Raum. Das ist eine Stärke, weil es soziale Nähe betont, aber auch eine Schwäche, weil damit keine Maßstäbe für Infrastruktur, Verkehrswege oder exakte Entfernungen ableitbar sind. Die räumliche Repräsentation bleibt qualitativ, nicht metrisch.

Modellentscheidungen beeinflussen Interpretation

Jede Entscheidung im Modellaufbau – von der Gewichtung der Kanten über den Umgang mit mehrdeutigen Einträgen bis zur Wahl des Community-Detection-Verfahrens – beeinflusst das Ergebnis. Historiker müssen sich dieser Abhängigkeit bewusst sein, da die Netzwerkkonfiguration keine objektive Abbildung der Vergangenheit darstellt, sondern eine hypothetische Struktur. Sie reflektiert die Quellenlage, das gewählte methodische Setup und die interpretative Auswahl bei der Datenaufbereitung. Dieser Umstand macht Transparenz und Offenlegung aller Rechenschritte unabdingbar, wenn Netzwerkanalysen als Argumentationsgrundlage in der historischen Forschung eingesetzt werden sollen.

Interdisziplinäre Anschlussfähigkeit

Trotz dieser Limitationen ist das Potenzial interdisziplinärer Nutzung beachtlich. In der Stadtarchäologie lassen sich Konfrontnetzwerke mit Funden abgleichen, etwa um Wohnquartiere, Werkstätten oder Handelszonen zu verorten. In der historischen Demografie bieten sie Anhaltspunkte für Haushaltsdichte und Nachbarschaftskontakte. In der Wirtschaftsgeschichte helfen sie, Handelswege oder Marktsegmente zu rekonstruieren. Die Netzwerke bieten zudem eine robuste Datenstruktur für Visualisierungen, interaktive Karten oder didaktische Anwendungen in der Hochschullehre. Durch die Kombination mit Machine-Learning-Verfahren lassen sich Konfrontrelationen sogar automatisch aus neu erschlossenen Texten extrahieren und auf andere Städte anwenden.

Ausblick auf künftige Anwendungen

Konfrontnetzwerke markieren den Beginn eines Paradigmenwechsels in der digitalen Stadtforschung. Ihre Skalierbarkeit, Quellennähe und algorithmische Zugänglichkeit machen sie zu einem vielversprechenden Instrument für die vergleichende Analyse vormoderner Urbanität. Die künftige Forschung wird sich darauf konzentrieren, standardisierte Formate für Konfrontrelationen zu entwickeln, um Datensätze aus unterschiedlichen Städten kompatibel zu machen. Gleichzeitig werden hybride Modelle entstehen, die Konfrontnetzwerke mit GIS-Daten, archäologischen Schichten und raumzeitlichen Simulationen verknüpfen. Damit lassen sich komplexe Fragen beantworten: Wie verändert sich Nachbarschaft bei politischen Umbrüchen? Welche Rolle spielen sakrale Zentren für die Netzwerkstruktur? Und wie lassen sich durch Textrelationen verlorene Räume rekonstruieren? Hier gehts zur Quelle.