Wissenschaft ist keine Privatveranstaltung. Sie lebt vom kollektiven Denken, von überprüfbaren Ergebnissen, von der Idee, dass Erkenntnis nicht Eigentum, sondern Infrastruktur ist. Dennoch sind große Teile der Forschung bis heute nur gegen Bezahlung zugänglich. Universitäten, Journalistinnen, Studierende oder Ärztinnen müssen für Inhalte zahlen, die mit öffentlichen Mitteln entstanden sind. Diese Kluft zwischen Finanzierung und Zugänglichkeit ist zu einem zentralen Widerspruch der Wissensgesellschaft geworden. Sie prägt die Frage, wem Wissen gehört und wer über seine Verteilung entscheidet.

Der Wandel des Informationszeitalters

Das digitale Zeitalter versprach eine Demokratisierung des Wissens. Datenbanken, Online-Bibliotheken und digitale Zeitschriften sollten Barrieren abbauen. Doch das Gegenteil trat ein. Mit dem Wechsel von gedruckten zu digitalen Publikationen stiegen die Kosten. Die großen Wissenschaftsverlage bündelten ihre Inhalte in Abonnementpaketen, die für einzelne Institutionen kaum finanzierbar sind. Der Zugang zu Forschung wurde so zu einer Frage des Budgets, nicht der Neugier. Diese Entwicklung untergräbt den Kern des wissenschaftlichen Prinzips, denn Erkenntnis, die nicht geteilt wird, verliert ihren Wert.

Das unsichtbare Gefälle

Während wohlhabende Universitäten in Westeuropa oder Nordamerika vollen Zugriff auf Datenbanken haben, bleibt Forschenden in vielen Ländern der globale Wissenspool verschlossen. Sie arbeiten mit unvollständigen Quellen, ohne Zugang zu den neuesten Ergebnissen. Diese strukturelle Ungleichheit reproduziert Machtverhältnisse: Wissen bleibt in den Händen derer, die es sich leisten können. Open Access versucht, dieses Gefälle zu korrigieren – nicht durch Ideologie, sondern durch Logik. Wenn Wissen die Grundlage von Fortschritt ist, darf sein Zugang nicht vom Einkommen abhängen.

Die Grenzen der Öffentlichkeit

Auch innerhalb offener Demokratien ist Forschung längst nicht öffentlich. Hinter Paywalls verschwinden Studien über Klimawandel, medizinische Innovation oder soziale Ungleichheit – Themen, die gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen. Politikerinnen und Journalistinnen müssen auf Pressemitteilungen oder Sekundärquellen zurückgreifen. Das Ergebnis ist eine verzerrte Informationslandschaft, in der wissenschaftliche Erkenntnis nicht als öffentliches Gut zirkuliert, sondern als Produkt gehandelt wird. Dieses Modell mag ökonomisch funktionieren, es ist jedoch epistemisch defizitär.

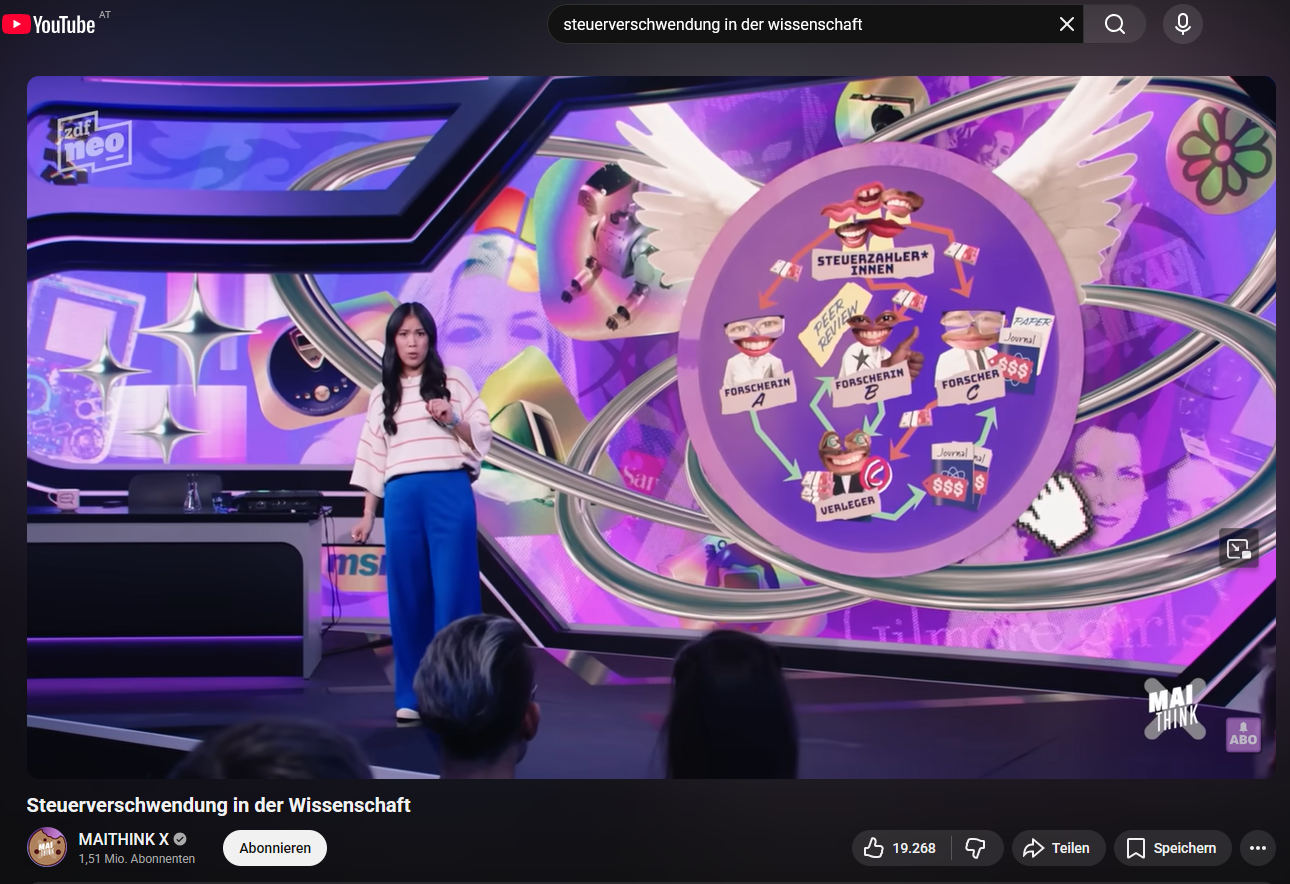

Der Auftritt von MaiThink X

Im Frühjahr 2025 griff die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim das Thema in ihrer Sendung MaiThink X auf. Sie stellte die einfache, aber explosive Frage: Warum müssen Bürgerinnen und Bürger für Forschung zahlen, die sie bereits finanziert haben? Ihr Beitrag verband anschauliche Beispiele mit der Kritik an Verlagsstrukturen, die öffentliche Wissenschaft privatisieren. Millionen Aufrufe machten den Bericht zu einem seltenen Moment, in dem Wissenschaftspolitik öffentliche Aufmerksamkeit erlangte. Die Sendung wurde zum Impuls, Open Access nicht länger als Nischendiskussion unter Fachleuten zu betrachten, sondern als zentrales Thema moderner Demokratien.

Das Dilemma der Glaubwürdigkeit

MaiThink X berührt damit einen Nerv der Wissenschaftskommunikation. Wenn Forschung sich abschottet, verliert sie ihre gesellschaftliche Legitimation. Vertrauen entsteht nicht nur durch Qualität, sondern durch Transparenz. Eine Studie, die niemand lesen kann, bleibt wirkungslos – unabhängig von ihrer Exzellenz. Das Problem der Paywalls ist daher kein technisches, sondern ein kulturelles. Es trennt nicht nur Wissen von Öffentlichkeit, sondern auch Wissenschaft von Demokratie.

Ökonomische Verflechtungen

Die Abhängigkeit der Forschung von Verlagen ist historisch gewachsen. Jahrzehntelang galten wissenschaftliche Zeitschriften als neutrale Plattformen, die Qualität durch Peer Review garantieren. Heute sind sie multinationale Unternehmen mit Milliardengewinnen, deren Einnahmen zu einem erheblichen Teil aus öffentlichen Haushalten stammen. Universitäten zahlen für Publikationsgebühren, Bibliotheken für Abonnements, Förderagenturen für Open-Access-Optionen – oft an dieselben Verlage. Das System ist in sich geschlossen und wirtschaftlich stabil, aber gesellschaftlich widersprüchlich.

Die digitale Spaltung des Wissens

MaiThink X verdeutlicht, dass der Zugang zu Forschung längst Teil der digitalen Ungleichheit geworden ist. Wer keinen institutionellen Zugang hat, bleibt ausgeschlossen – egal, ob Studierende, Lehrkräfte oder interessierte Laien. Selbst Journalistinnen stoßen bei der Recherche auf Schranken, wenn sie aktuelle Publikationen einsehen wollen. Der öffentliche Diskurs stützt sich dadurch auf veraltete oder vereinfachte Informationen. Der Ausschluss wirkt subtil, aber nachhaltig: Er verschiebt die Grenze zwischen Expertentum und Öffentlichkeit.

Der Preis der Exklusivität

Verlage argumentieren, dass sie Qualitätskontrolle, Lektorat und technische Infrastruktur bereitstellen, um wissenschaftliche Integrität zu sichern. Diese Leistungen sind unbestritten, doch ihre Preisgestaltung entzieht sich marktwirtschaftlicher Logik. Publikationsgebühren von mehreren tausend Euro pro Artikel schaffen neue Barrieren – nicht mehr für Lesende, sondern für Schreibende. Forschende in Ländern mit geringer Förderung können ihre Ergebnisse nicht publizieren, selbst wenn sie Zugang hätten. So entsteht ein doppeltes Ausschlusssystem: teuer zu lesen, teuer zu schreiben.

Der neue Blick auf Verantwortung

Wissen ist die Währung moderner Gesellschaften. Doch wenn es hinter Paywalls eingeschlossen bleibt, verliert es seine gesellschaftliche Funktion. Der Bericht von MaiThink X hat gezeigt, dass die Frage nach Open Access keine technische Debatte ist, sondern eine moralische. Es geht um Fairness, Teilhabe und Verantwortung. Wer Wissen produziert, trägt Verantwortung für dessen Zugänglichkeit. Wer es finanziert, hat Anspruch auf Teilhabe. Der Weg zur offenen Wissenschaft beginnt dort, wo Öffentlichkeit nicht als Zielgruppe, sondern als Mitbesitzerin verstanden wird.

Die Entstehung geschlossener Systeme

Das moderne Publikationswesen wurzelt in einer Zeit, als Druck, Distribution und physische Archive den Wissensfluss bestimmten. Wissenschaftliche Zeitschriften entstanden im 17. Jahrhundert als Antwort auf den Bedarf, Forschungsergebnisse verbindlich zu dokumentieren und überprüfbar zu machen. Über Jahrhunderte bildeten sie das Rückgrat wissenschaftlicher Kommunikation. Mit dem Übergang in die digitale Ära schien das Ziel erreicht: Wissen konnte theoretisch sofort, weltweit und ohne Kosten verbreitet werden. Doch die Strukturen der Verlage blieben hierarchisch, die Finanzmodelle unverändert. So entstand eine paradoxe Situation – technologische Offenheit traf auf institutionelle Abschottung.

Der Wandel von Papier zu Daten

Mit der Digitalisierung wandelte sich die Wissenschaft zur datenbasierten Industrie. Verlage, einst Vermittler zwischen Autor und Öffentlichkeit, wurden zu Gatekeepern globaler Informationssysteme. Anstelle gedruckter Hefte traten Datenbanken, Suchalgorithmen und digitale Lizenzmodelle. Universitäten kauften nicht mehr einzelne Ausgaben, sondern Zugriffspakete – oft zu Preisen, die Bibliotheksetats überforderten. Gleichzeitig entstanden Monopole, die ganze Fachgebiete kontrollieren. Die Macht verlagerte sich von Akademien zu Konzernen. Wissen wurde zur exklusiven Handelsware, nicht zum kollektiven Gut.

Der Mythos der Zugänglichkeit

Auf den ersten Blick wirkt die digitale Welt grenzenlos. Millionen wissenschaftlicher Artikel sind theoretisch online verfügbar. Doch für den Großteil der Menschheit bleibt der Zugang illusorisch. Paywalls funktionieren wie algorithmische Grenzzäune – sichtbar, aber unüberwindbar. Eine einzelne Studie kann 30 bis 50 Euro kosten, eine Jahreslizenz für eine Universität Hunderttausende. Diese Kosten schaffen eine neue Form der Zensur: keine ideologische, sondern ökonomische. Die Barriere liegt nicht in der Sprache, sondern im Kontostand.

Die Ökonomie der Aufmerksamkeit

Im Informationszeitalter ist Sichtbarkeit Macht. Forschende werden nicht nur nach Erkenntnis, sondern nach Zitierhäufigkeit bewertet. Doch wer nicht in den großen Verlagssystemen publiziert, bleibt unsichtbar. Diese Abhängigkeit von Rankings und Impact-Faktoren hält das System geschlossen. Verlage bieten Reichweite, Forschende liefern Inhalte – und beide profitieren von einem Kreislauf, der Offenheit nur insoweit zulässt, wie er profitabel bleibt. Der wissenschaftliche Diskurs wird damit zu einem Markt, in dem Aufmerksamkeit gehandelt wird wie Kapital.

Das hybride Versprechen

Als Reaktion auf Kritik führten Verlage das Hybridmodell ein: Forschende können Artikel gegen Gebühr frei zugänglich machen. Dieses Modell schien den Übergang zu Open Access zu erleichtern, führte aber zu neuen Abhängigkeiten. Autorinnen und Autoren zahlen sogenannte Article Processing Charges, oft mehrere tausend Euro pro Publikation. Bibliotheken finanzieren parallel Abonnements für dieselben Zeitschriften. Der Effekt: doppelter Geldfluss bei gleichbleibend begrenztem Zugang. Transparenz wird simuliert, nicht erreicht.

Der Kreislauf der Subvention

Ironischerweise stammt ein Großteil der Einnahmen großer Wissenschaftsverlage aus öffentlichen Mitteln. Universitäten, Forschungsfonds und Ministerien finanzieren Studien, deren Ergebnisse anschließend hinter Bezahlschranken verschwinden. Dasselbe Geld fließt später erneut an die Verlage, um den Zugang zu diesen Ergebnissen zu kaufen. Es ist ein Kreislauf, der Effizienz nur in der Kapitalvermehrung kennt. Diese Struktur blieb lange unangefochten, weil sie in akademischer Routine verborgen war. Erst mit dem Aufkommen digitaler Transparenz begann die Öffentlichkeit, ihre Legitimität zu hinterfragen.

Die politische Dimension

Paywalls sind kein technisches, sondern ein politisches Instrument. Sie definieren, wer Wissen konsumieren darf und wer nicht. In Ländern mit schwachen Forschungssystemen verhindert der Mangel an Zugängen die Entwicklung eigener wissenschaftlicher Infrastruktur. In Demokratien schwächt er die Qualität öffentlicher Debatten. Wenn wissenschaftliche Erkenntnis exklusiv bleibt, verliert sie ihren gesellschaftlichen Auftrag. Der freie Zugang ist daher nicht bloß eine Frage der Effizienz, sondern eine Frage der Gerechtigkeit.

Der Aufstieg von Open Access

Seit den frühen 2010er-Jahren formierte sich weltweit eine Gegenbewegung. Initiativen wie Plan S, das von europäischen Forschungsförderern getragen wird, fordern, dass öffentlich finanzierte Forschung grundsätzlich frei zugänglich sein muss. Neue Zeitschriftenplattformen, institutionelle Repositorien und Preprint-Server entstanden. Doch das etablierte Verlagssystem reagierte mit Anpassung statt Aufgabe. Es öffnete sich selektiv, um Kontrolle zu behalten. So entstand das hybride System – halb öffentlich, halb privat, ein Kompromiss, der Offenheit versprach und Besitz sicherte.

Die Macht der Verträge

Um die Kostenexplosion zu bremsen, begannen Konsortien aus Universitäten und Bibliotheken, mit Verlagen sogenannte Transformative Agreements zu schließen. Diese Verträge sollen den Übergang zum vollständigen Open Access organisieren. Anstatt für Abonnements zu zahlen, finanzieren Institutionen die Publikationskosten direkt. Das Ziel: Wissen frei, Kosten transparent. Die Realität: komplexe Verhandlungen, ungleiche Bedingungen, intransparente Klauseln. Die Verträge transformieren nicht das System, sondern seine Oberfläche. Doch sie markieren den Beginn einer Debatte, die tief in die Struktur des wissenschaftlichen Ökosystems reicht.

Der Diskurs als Spiegel

Die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte zeigt, dass die Digitalisierung der Wissenschaft kein Selbstzweck ist. Sie offenbart den Konflikt zwischen Erkenntnis und Eigentum, zwischen Fortschritt und Kontrolle. Das geschlossene System des Publizierens steht exemplarisch für die Spannungen moderner Wissensgesellschaften. Was als technologische Revolution begann, endet in einem Kampf um Zugang, Sichtbarkeit und Deutungshoheit. In dieser Arena steht Open Access nicht für eine Mode, sondern für eine grundlegende Frage: Wem gehört die Zukunft des Wissens?

Die Entstehung der neuen Datenwissenschaft

Wissenschaft ist heute untrennbar mit Daten verbunden. Jede Publikation, jedes Zitat und jede Quelle erzeugt Spuren in digitalen Archiven. Die Vermessung dieser Spuren hat ein eigenes Forschungsfeld hervorgebracht: die Bibliometrie. Sie erlaubt, das wissenschaftliche System durch seine Metadaten zu verstehen – nicht über Inhalte, sondern über Strukturen. Die Studie von Najko Jahn nutzt genau diesen Ansatz. Sie untersucht, wie transformative Verträge den Anteil frei zugänglicher Artikel in sogenannten Hybrid-Zeitschriften verändert haben. Dazu werden Milliarden Datensätze aus offenen und kommerziellen Quellen zusammengeführt, um sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar bliebe: den tatsächlichen Stand der Offenheit in der Wissenschaft.

Die Datenquellen als Spiegel der Systeme

Die Analyse basiert auf drei zentralen Datenquellen: Scopus, Web of Science und offenen Metadatenbanken wie Crossref oder OpenAlex. Während Scopus und Web of Science als proprietäre Systeme gelten, sind offene Quellen für jedermann nutzbar – aber oft unvollständig. Jahns Ansatz besteht darin, diese Welten zu vergleichen. Er zeigt, dass kommerzielle Datenbanken zwar präziser, aber eingeschränkt sind, während offene Metadaten ein breiteres, aber lückenhaftes Bild liefern. Der Vergleich offenbart, wie stark die Wahrnehmung wissenschaftlicher Realität von den Daten abhängt, auf die man Zugriff hat. Offenheit ist damit nicht nur ein ethischer, sondern auch ein epistemologischer Begriff.

Die Methodik der Verknüpfung

Jahn wendet eine mehrschichtige Methode an, die quantitative und qualitative Verfahren kombiniert. Zunächst werden Hybrid-Zeitschriften identifiziert – Publikationen, die gleichzeitig offene und geschlossene Artikel enthalten. Dann werden deren Publikationsdaten über mehrere Jahre hinweg aggregiert, normalisiert und nach Ländern, Verlagen und Disziplinen aufgeschlüsselt. Schließlich werden Trends berechnet, die den Einfluss transformativer Verträge auf den Anteil frei zugänglicher Artikel messen. Die Stärke der Methode liegt in der Triangulation: Nur durch den Vergleich unterschiedlicher Quellen kann ein realistisches Bild entstehen.

Der Zeitraum und seine Relevanz

Der Beobachtungszeitraum 2019 bis 2023 markiert eine Phase intensiver Veränderung. In diesen Jahren traten zahlreiche nationale und internationale Vereinbarungen in Kraft, die Open Access beschleunigen sollten. Besonders in Europa, Australien und Südafrika wurden umfassende Transformative Agreements abgeschlossen. Diese zeitliche Fokussierung erlaubt, Ursache und Wirkung in einem dynamischen Umfeld zu erkennen. Während frühere Studien Momentaufnahmen lieferten, zeichnet Jahns Analyse eine Bewegung – den Übergang vom Prinzip zur Praxis.

Die Logik der Vergleichbarkeit

Eines der Hauptprobleme der Open-Access-Forschung liegt in der Vergleichbarkeit der Daten. Unterschiedliche Verlage definieren „offen“ unterschiedlich. Manche bezeichnen Artikel als frei zugänglich, obwohl sie nur temporär geöffnet sind oder Zusatzkosten verlangen. Jahn entwickelt deshalb eine Normalisierungsmethode, die alle Publikationen nach denselben Kriterien bewertet: frei zugänglich oder nicht. Diese methodische Strenge macht die Studie zu einer der ersten, die globale Trends verlässlich quantifizieren kann. Offenheit wird hier nicht behauptet, sondern gemessen.

Die Rolle der Metadatenqualität

Ein zentrales Ergebnis der Analyse betrifft die Qualität der Metadaten selbst. Offene Datenquellen wie Crossref enthalten unzählige Dubletten, falsche Lizenzangaben oder fehlende DOI-Verknüpfungen. Solche Inkonsistenzen erschweren es, den tatsächlichen Open-Access-Anteil korrekt zu bestimmen. Jahn zeigt, dass etwa 15 Prozent der Datensätze in offenen Quellen nicht eindeutig klassifizierbar sind. Diese Unsicherheit ist Teil des Systems: Sie macht deutlich, dass Offenheit allein nicht genügt – sie muss strukturiert, gepflegt und überprüfbar sein.

Die statistische Tiefe

Die Studie nutzt fortgeschrittene Analysetechniken, um die Daten zu gewichten. Lineare Regressionsmodelle erfassen Trends über Zeiträume, während Clusteranalysen länderspezifische Muster sichtbar machen. Besonders aufschlussreich ist die Korrelation zwischen dem Anteil transformativer Verträge und dem Open-Access-Zuwachs pro Land. Hier zeigt sich ein klarer Zusammenhang: Je stärker eine Nation in solche Verträge investiert, desto höher der Anteil frei zugänglicher Publikationen. Der Effekt ist robust, aber nicht universell – was auf strukturelle Unterschiede in den Wissenschaftssystemen hinweist.

Die Dominanz europäischer Länder

Europa erscheint in den Daten als Vorreiter. Länder wie Deutschland, Schweden und die Niederlande haben früh erkannt, dass Open Access nur durch kollektive Verhandlungsmacht erreicht werden kann. Ihre Konsortien schließen Rahmenverträge mit Verlagen, die sowohl Zugang als auch Veröffentlichung abdecken. Infolgedessen liegt der Anteil frei zugänglicher Artikel in Hybrid-Zeitschriften dort bei über 60 Prozent. In Nordamerika ist die Situation uneinheitlicher, in Asien fragmentiert. Diese Ungleichheit zeigt, dass Offenheit kein globales Naturgesetz ist, sondern das Ergebnis politischer Gestaltung.

Die Bedeutung offener Infrastruktur

Die Forschung verdeutlicht, dass Open Access nur so stark ist wie seine Infrastruktur. Ohne stabile, offene Metadatenplattformen bleibt Transparenz unvollständig. Jahn plädiert indirekt für ein öffentlich finanziertes Informationsökosystem, das Publikationsdaten als Gemeingut behandelt. Seine Analyse legt nahe, dass offene Daten nicht nur Hilfsmittel, sondern Grundlage wissenschaftlicher Selbstbeobachtung sind. Der Zugang zu Wissen hängt vom Zugang zu Metadaten ab – und damit von der Entscheidung, wer sie besitzt.

Die epistemische Konsequenz

Die methodische Präzision dieser Studie geht über technische Statistik hinaus. Sie macht sichtbar, dass Wissen selbst eine Infrastruktur ist – anfällig für Verzerrung, Macht und Kommerzialisierung. Der Vergleich zwischen Scopus, Web of Science und offenen Metadaten wird zum Symbol der Wissensordnung des 21. Jahrhunderts: geschlossene Systeme liefern saubere, aber exklusive Daten; offene Systeme sind zugänglich, aber unvollständig. Die Wahrheit liegt in der Schnittmenge. Genau dort arbeitet Jahns Analyse – im Grenzbereich zwischen öffentlicher Vernunft und privatem Besitz.

Der messbare Wandel

Die Daten aus Jahns Studie zeigen eine eindeutige Entwicklung: Der Anteil frei zugänglicher Artikel in Hybrid-Zeitschriften stieg zwischen 2019 und 2023 weltweit um durchschnittlich 17 Prozentpunkte. Besonders stark war der Anstieg in Ländern mit national koordinierten Transformative Agreements. In Deutschland beispielsweise erhöhte sich der Open-Access-Anteil von etwa 35 Prozent auf über 60 Prozent. In Schweden und den Niederlanden wurden vergleichbare Werte erreicht. Diese Dynamik belegt, dass Verträge, die Veröffentlichungskosten in institutionelle Abgaben integrieren, tatsächlich Wirkung entfalten. Doch der Fortschritt bleibt ungleich verteilt. In den USA stagniert die Öffnung, in China und Indien fällt der Anteil sogar zurück. Offenheit ist keine technische Frage, sondern das Ergebnis politischer und ökonomischer Prioritäten.

Die Grenzen der Transformation

Trotz des Zuwachses bleiben mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Artikel weltweit weiterhin hinter Bezahlschranken. Die Studie zeigt, dass viele Verlage zwar Verträge unterzeichnen, aber nur Teile ihrer Zeitschriften wirklich öffnen. Zudem behalten sie die Kontrolle über Lizenzmodelle und Nutzungsrechte. In manchen Fällen dürfen Artikel zwar gelesen, aber nicht weiterverarbeitet oder archiviert werden. Diese Einschränkungen unterlaufen den Kern des Open-Access-Gedankens. Jahn spricht in seiner Analyse von einer „strukturellen Halböffnung“ – einem Zustand, in dem Transparenz formal erreicht, praktisch aber begrenzt ist.

Die asymmetrische Landschaft

Die globalen Unterschiede lassen sich auf finanzielle und institutionelle Faktoren zurückführen. Europäische Staaten investieren massiv in Open-Access-Konsortien, während viele Länder des globalen Südens keine vergleichbaren Mittel haben. Damit entsteht eine neue Form der Wissensungleichheit: Wer sich Offenheit leisten kann, wird sichtbar, wer es nicht kann, bleibt ausgeschlossen. Auch innerhalb der Verlage zeigt sich ein Gefälle. Große Anbieter wie Springer Nature oder Elsevier dominieren die Hybrid-Verträge, während kleinere Fachverlage kaum beteiligt sind. Der Übergang zu Open Access verläuft entlang wirtschaftlicher Linien – nicht entlang wissenschaftlicher.

Der Effekt auf Sichtbarkeit und Zitation

Einer der interessantesten Befunde der Studie betrifft die Wirkung offener Artikel auf ihre Rezeption. Frei zugängliche Publikationen werden im Durchschnitt 40 bis 60 Prozent häufiger zitiert als geschlossene. Diese Beobachtung bestätigt frühere Meta-Analysen und zeigt, dass Offenheit nicht nur ethisch, sondern auch wissenschaftlich vorteilhaft ist. Sichtbarkeit erzeugt Relevanz, Relevanz schafft Einfluss. Damit wird Open Access selbst zu einem Katalysator für wissenschaftliche Qualität. Die Öffnung ist kein Gefallen an die Öffentlichkeit, sondern eine Investition in den Fortschritt.

Die Resistenz der Verlagsmodelle

Die Studie zeigt zugleich, wie stabil das bestehende System bleibt. Große Verlage haben ihre Geschäftsstrategien angepasst, ohne ihre Einnahmen zu gefährden. Durch die Umstellung auf Publikationsgebühren sichern sie neue Umsatzquellen, die langfristig sogar profitabler sind als Abonnements. Das Modell der Transformative Agreements verschiebt also die Kosten, statt sie zu senken. Universitäten zahlen nicht weniger, sondern anders. Der ökonomische Druck bleibt, nur der Zugang verändert sich. Das System öffnet sich strukturell, bleibt aber finanziell geschlossen.

Die Unsichtbarkeit nicht-kommerzieller Publikationen

Eine weitere Beobachtung betrifft die Verteilung der Aufmerksamkeit. Während große Hybrid-Zeitschriften ihre Sichtbarkeit durch Verträge steigern, geraten kleinere Open-Access-Journals ins Hintertreffen. Sie bieten echten freien Zugang, verfügen aber nicht über das Marketing-Netzwerk kommerzieller Anbieter. Dadurch entsteht ein Paradoxon: Offenheit wächst, aber ungleicher. Die digitale Infrastruktur begünstigt jene, die sie kontrollieren. Die Vielfalt wissenschaftlicher Kommunikation droht, sich auf wenige Plattformen zu verengen.

Die Bedeutung der nationalen Strategien

Die Unterschiede zwischen Ländern zeigen, wie stark politische Steuerung den Erfolg von Open Access beeinflusst. Staaten mit klaren Vorgaben – etwa den Verpflichtungen des Plan S oder ähnlichen Förderkriterien – erzielen messbar höhere Offenheitsraten. Dort, wo Open Access freiwillig bleibt, verharrt die Entwicklung. Jahn betont, dass politische Rahmenbedingungen entscheidend sind, um Transparenz zur Norm zu machen. Ohne koordinierte Strategien bleibt Offenheit ein Zufallsprodukt institutioneller Eigeninitiative.

Die Konsequenz für Forschungspolitik

Die Studie liefert damit eine empirische Grundlage für politische Entscheidungen. Sie zeigt, dass Transformative Agreements Wirkung haben, aber nur dann nachhaltig sind, wenn sie Teil einer umfassenden Reform sind. Nationale Förderprogramme, Metadatenstandards und öffentliche Infrastrukturen müssen zusammenspielen. Ansonsten wird der Übergang zum vollständigen Open Access von denselben Strukturen gebremst, die er überwinden will. Wissen kann nicht offen werden, wenn seine Verwaltung geschlossen bleibt.

Die Frage der Nachhaltigkeit

Langfristig stellt sich die Frage, wie finanzielle Modelle gestaltet werden können, ohne neue Ungleichheiten zu schaffen. Wenn Publikationsgebühren zur Regel werden, entsteht Druck auf Forschende, die keine institutionelle Förderung haben. Besonders Nachwuchswissenschaftler und unabhängige Autorinnen werden ausgeschlossen. Jahn verweist auf dieses Risiko als „soziale Nebenwirkung“ der Öffnung. Offenheit ohne Fairness erzeugt neue Barrieren. Die Transformation muss daher mehr sein als eine Verschiebung von Kosten – sie muss das Verhältnis von Wissen, Arbeit und Besitz grundsätzlich neu definieren.

Die Bilanz des Fortschritts

Gemessen an der Zahl der zugänglichen Artikel ist der Fortschritt unbestreitbar. Doch die Analyse zeigt, dass Open Access kein binäres Konzept ist. Zwischen „offen“ und „geschlossen“ existieren unzählige Zwischenstufen, geprägt von Lizenzformen, Datenqualitäten und institutionellen Interessen. Jahns Studie bietet kein triumphales Ergebnis, sondern eine nüchterne Diagnose: Die Öffnung schreitet voran, aber ungleich, unvollständig und ungesichert. Sie ist weniger Revolution als Aushandlungsprozess – ein Wandel, der so langsam verläuft, wie Machtverhältnisse es erlauben.

Die politische Dimension des Wissenszugangs

Wissenschaftliche Offenheit ist längst nicht mehr nur ein Anliegen von Forschenden, sondern ein politisches Thema. Der Zugang zu Erkenntnissen entscheidet über Innovationskraft, Bildungsgerechtigkeit und demokratische Teilhabe. Transformative Agreements, wie sie Najko Jahn untersucht, sind Ausdruck eines politischen Paradigmenwechsels: Wissen wird nicht mehr ausschließlich als Eigentum verstanden, sondern als öffentliches Gut. Doch diese Verschiebung trifft auf alte Interessen. Verlage, deren Geschäftsmodelle auf Exklusivität beruhen, öffnen sich nur so weit, wie es strategisch opportun ist. Regierungen wiederum erkennen die Bedeutung offener Wissenschaft, handeln aber oft zögerlich. Zwischen ökonomischem Kalkül und moralischem Anspruch entsteht eine neue Form von Wissenspolitik – eine, die Transparenz verhandeln muss.

Die demokratische Verantwortung der Forschung

MaiThink X machte im Frühjahr 2025 deutlich, dass diese Auseinandersetzung kein akademisches Randthema ist. Wenn Bürgerinnen und Bürger öffentliche Forschung finanzieren, haben sie Anspruch auf Zugang. Diese einfache, aber grundlegende Erkenntnis verleiht der Debatte moralische Tiefe. Wissenschaft verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nur für Eingeweihte spricht. Offener Zugang bedeutet Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die Forschung ermöglicht. Demokratie endet dort, wo Wissen zur Ware wird. Der Bericht griff damit ein Problem auf, das tief in die Legitimation des Wissenschaftssystems reicht: Ohne Transparenz keine Teilhabe, ohne Teilhabe kein Vertrauen.

Die Macht der Kommunikationskultur

Die Sendung zeigte auch, wie sehr Wahrnehmung über den Fortschritt entscheidet. Wissenschaftskommunikation formt Realität. Wenn Forschende und Verlage ihre Arbeit nur in Fachkreisen diskutieren, bleibt der gesellschaftliche Wert unsichtbar. Mai Thi Nguyen-Kim übersetzte komplexe Zusammenhänge in Bilder, die jeder versteht: Wissen, das mit Steuergeld entsteht, aber in digitalen Tresoren liegt. Dieser Transfer von Systemkritik in öffentliche Sprache macht deutlich, dass Offenheit nicht nur technischer, sondern kultureller Wandel ist. Eine Gesellschaft, die über Wissen spricht, verändert seine Machtverhältnisse.

Der Zusammenhang von Vertrauen und Transparenz

Vertrauen in Wissenschaft entsteht nicht allein durch Fachkompetenz, sondern durch Zugänglichkeit. Während der Pandemie wurde deutlich, wie zentral öffentliche Einsicht in Forschung ist. Studien, die hinter Paywalls verborgen blieben, nährten Misstrauen, während offen zugängliche Daten das Gegenteil bewirkten. Die Debatte um Open Access ist deshalb eine Debatte über Glaubwürdigkeit. Wenn Ergebnisse nachvollziehbar sind, verliert Desinformation an Boden. Transparenz ist damit kein Selbstzweck, sondern eine Form der Prävention – gegen Manipulation, Populismus und institutionelle Entfremdung.

Die wirtschaftliche Logik der Offenheit

Offener Zugang bedeutet nicht Verlust von Wert, sondern Verschiebung des Geschäftsmodells. Die digitale Ökonomie zeigt, dass Daten in Umlauf ihren größten Nutzen entfalten. Auch Forschung profitiert, wenn sie zirkuliert. Studien, die frei verfügbar sind, werden häufiger gelesen, zitiert und weiterentwickelt. Sie beschleunigen Innovation und reduzieren Redundanz. Der Bericht von MaiThink X verdeutlichte diesen Zusammenhang mit einem simplen Bild: Wissen, das geteilt wird, wächst. Die Transformation zu Open Access ist daher keine Bedrohung der Wissenschaft, sondern ihre logische Fortsetzung in einem global vernetzten Informationsraum.

Die ethische Dimension der Bezahlmauer

Hinter jeder Paywall steht ein moralisches Dilemma. Sie schützt wirtschaftliche Interessen, verletzt aber das Prinzip der Allgemeinheit. Wenn Studierende, Lehrkräfte oder Ärztinnen ohne institutionellen Zugang keine Forschung einsehen können, wird Bildung zur Frage der Zugehörigkeit. Offenheit ist somit ein Maß für Gleichheit. Eine Gesellschaft, die ihre Wissensgrundlage verschließt, produziert intellektuelle Ungleichheit. Der Bericht von MaiThink X brachte diesen Widerspruch auf den Punkt: Wissenschaft, die Wissen verbirgt, widerspricht ihrem eigenen Ethos.

Der mediale Wendepunkt

Dass eine populärwissenschaftliche Sendung ein Thema wie Open Access in den öffentlichen Diskurs brachte, markiert einen Wendepunkt. Medien übernehmen hier eine aufklärerische Funktion, die einst Universitäten innehatten. Sie übersetzen abstrakte Strukturen in gesellschaftliche Relevanz. Die Wirkung des Beitrags liegt nicht in neuen Daten, sondern in der emotionalen Verdichtung eines komplexen Problems. Millionen Zuschauer sahen, was sonst in Statistiken verborgen bleibt: die Unsichtbarkeit des öffentlich finanzierten Wissens.

Die Verbindung von Wissenschaft und Öffentlichkeit

MaiThink X zeigte, dass Wissenschaft keine abgeschlossene Sphäre ist, sondern Teil öffentlicher Infrastruktur. Ihre Legitimation entsteht durch Kommunikation, nicht durch Abgrenzung. Wenn Forschung sich öffnet, stärkt sie die Demokratie, weil sie Diskurs ermöglicht. Offenheit ist daher nicht nur eine technische Entscheidung, sondern eine politische Haltung. Der Bericht machte dies sichtbar, indem er Forschung in denselben Kontext stellte wie Pressefreiheit oder Informationsrechte. Wissen, das geteilt wird, ist Bestandteil öffentlicher Selbstbestimmung.

Die Symbolik des Lichts

Im Beitrag wurde Wissen als Licht beschrieben – hell, verbindend, lebensnotwendig. Doch Licht, das eingeschlossen wird, erlischt. Dieses Bild trifft den Kern der Open-Access-Bewegung. Es geht nicht darum, Verlage zu schwächen oder Profit zu verbieten, sondern darum, den Fluss der Erkenntnis zu bewahren. Die moderne Gesellschaft steht vor der Wahl, ob sie Wissen als Ressource teilt oder hortet. Die Studie von Jahn und der Bericht von MaiThink X beleuchten dieselbe Frage aus unterschiedlichen Perspektiven: Wie viel Öffentlichkeit verträgt die Wissenschaft, bevor sie ihre Macht verliert?

Die Verschmelzung von Wissenschaft und Politik

Am Ende zeigen beide Ansätze – die empirische Analyse und der journalistische Bericht –, dass Wissen nicht außerhalb der Gesellschaft existiert. Es ist Produkt, Werkzeug und Spiegel zugleich. Wenn Politik Open Access fördert, stärkt sie nicht nur Forschung, sondern soziale Kohäsion. Wenn Medien Missstände aufdecken, schaffen sie Druck für Reformen. Die Verbindung von Wissenschaft und Öffentlichkeit wird zur Voraussetzung kollektiver Rationalität. Offenheit ist kein Ideal, sondern die Bedingung für Fortschritt.

Die Architektur der Praxis

Offene Wissenschaft lässt sich nicht allein durch moralische Appelle oder gesetzliche Verpflichtungen erzwingen. Sie erfordert Strukturen, die den Zugang dauerhaft sichern und Missbrauch verhindern. Universitäten müssen in der Lage sein, Publikationsgebühren transparent abzurechnen, Bibliotheken benötigen technische Schnittstellen, um Veröffentlichungen automatisch zu erfassen. Förderinstitutionen brauchen Kriterien, die Open-Access-Publikationen bevorzugen, ohne Exzellenz zu gefährden. Die Transformation gelingt nur, wenn die Infrastruktur den neuen Prinzipien folgt. Das bedeutet: klare Lizenzmodelle, standardisierte Metadaten und eine verlässliche Finanzierung. Offenheit ist kein Zustand, sondern eine Funktion des Systems.

Die institutionelle Umsetzung

Viele Forschungseinrichtungen beginnen, Open-Access-Policies in ihre Grundordnungen aufzunehmen. Sie verpflichten Autorinnen und Autoren, ihre Arbeiten auf institutionellen Servern zu hinterlegen oder Publikationsgebühren aus Drittmitteln zu decken. Solche Maßnahmen schaffen Transparenz, bergen aber neue Konflikte. Wer trägt die Verantwortung, wenn Gelder fehlen? Wie werden interdisziplinäre Arbeiten bewertet, die außerhalb etablierter Journals erscheinen? Die Umsetzung zeigt, dass Offenheit Verwaltung braucht – eine unsichtbare Bürokratie der Freiheit. Damit Wissen frei zirkulieren kann, muss es zugleich organisiert, kuratiert und geschützt werden.

Die wirtschaftliche Anpassung

Verlage reagieren auf die Umstellung mit der Einführung differenzierter Geschäftsmodelle. Neben klassischen Abonnements und Publikationsgebühren entstehen Modelle des konsortialen Zugangs, bei denen ganze Institutionen oder Staaten pauschal zahlen. Diese Vereinbarungen garantieren Stabilität, erzeugen aber neue Abhängigkeiten. Wenn der Zugang über zentrale Verträge geregelt wird, hängt wissenschaftliche Freiheit von politischen Haushalten ab. Die Transformation des Publikationsmarktes führt daher nicht automatisch zu Unabhängigkeit, sondern zu neuen Machtzentren. Die Frage bleibt, wie viel Markt eine offene Wissenschaft verträgt.

Die digitale Infrastruktur

Technologisch stehen bereits alle Werkzeuge zur Verfügung, um Wissen weltweit zu teilen. Repositorien, DOI-Systeme, offene Lizenzen und semantische Metadaten bilden ein robustes Fundament. Doch ohne Pflege veralten sie. Die Studie von Jahn betont, dass Offenheit nicht nur Veröffentlichung bedeutet, sondern auch Wartung. Daten müssen aktuell, maschinenlesbar und interoperabel bleiben. Jede Lücke im Metadatenfluss unterbricht den Kreislauf der Zugänglichkeit. Offene Wissenschaft ist daher weniger ein Ideal als ein Wartungsprozess – eine ständige Arbeit am Funktionieren des Wissens.

Die kulturelle Hürde

Technik allein verändert keine Gewohnheiten. Viele Forschende bleiben skeptisch, weil sie den Eindruck haben, Open-Access-Journals böten weniger Reputation oder geringere Qualität. Diese Wahrnehmung wird durch veraltete Bewertungssysteme verstärkt, die Zitationen in etablierten Zeitschriften höher gewichten als Reichweite oder Transparenz. Die Kultur der Wissenschaft misst Ansehen an Exklusivität. Solange diese Logik besteht, bleibt Offenheit ein Zusatz, kein Standard. MaiThink X sprach von einer „mentalen Paywall“ – einem Denkrahmen, der Offenheit zwar bejaht, aber nicht praktiziert.

Bildung und Bewusstsein

Veränderung beginnt im akademischen Alltag. Wenn Studierende lernen, dass Open Access nicht Ausnahme, sondern Norm sein kann, verschiebt sich der Maßstab. Lehrpläne, die Publikationsethik, Datenkompetenz und Informationsgerechtigkeit vermitteln, schaffen langfristig neues Bewusstsein. Jede Universität, die ihre Abschlussarbeiten frei zugänglich macht, sendet ein Signal: Wissen gehört allen. Das Bewusstsein für diesen Zusammenhang wächst, aber es muss institutionell verankert werden. Bildung wird damit zur Infrastruktur der Offenheit – eine Brücke zwischen akademischer Kultur und öffentlichem Interesse.

Der politische Ausblick

Die Zukunft von Open Access entscheidet sich auf der Ebene politischer Steuerung. Nationale Strategien müssen internationale Kooperation fördern, denn Wissen kennt keine Grenzen. Wenn einzelne Länder vorangehen, während andere zögern, entsteht ein fragmentiertes System, das globale Forschung behindert. Die Studie von Jahn und die öffentliche Resonanz durch MaiThink X machen deutlich, dass Koordination entscheidend ist. Offenheit darf kein Privileg reicher Forschungssysteme bleiben. Sie ist ein globales Gut, das gemeinsamer Verantwortung bedarf.

Der gesellschaftliche Nutzen

Freier Zugang zu Wissen verändert nicht nur Forschung, sondern Wirtschaft, Bildung und Innovation. Start-ups können auf aktuelle Studien zugreifen, Journalistinnen können Erkenntnisse verifizieren, Ärztinnen neue Therapien vergleichen. Der Nutzen entfaltet sich exponentiell, sobald Wissen zirkuliert. Jede Schranke reduziert diesen Effekt. Die Demokratisierung der Information stärkt nicht nur Transparenz, sondern auch Wettbewerbsfähigkeit. Eine Gesellschaft, die Wissen teilt, wächst schneller, nachhaltiger und gerechter.

Das Fazit

Die Debatte um Open Access ist mehr als ein Streit über Geschäftsmodelle. Sie ist Ausdruck einer kulturellen Neuordnung. Die Studie von Najko Jahn liefert die Daten, der Bericht von MaiThink X den öffentlichen Resonanzraum. Zusammen zeigen sie, dass Wissen keine Ressource ist, die verwaltet werden darf, sondern ein Gemeingut, das gepflegt werden muss. Offenheit ist kein Ideal, sondern eine Verpflichtung gegenüber der Zukunft. Wenn Wissenschaft sich dem Markt entzieht, nicht durch Rückzug, sondern durch Transparenz, wird sie wieder zu dem, was sie sein sollte: eine gemeinsame Suche nach Wahrheit, zugänglich für alle, die verstehen wollen.